丝绸之路彩陶与嘉峪关历史文化研讨会发言提要

马家窑文化与羌人[1]

——语言学的视角

孙宏开、刘光坤

(中国社会科学院民族学与人类学研究所)

我们从考古资料中发现,中原大地早在一万年前就开始酝酿中华文明。考古学家王巍认为:中华文明的形成大体万年奠基,栽培农业开始出现;八千年起步,社会开始出现分化端倪;六千年加速,社会出现明显分化;五千年进入,形成金字塔式的社会结构;四千年过渡,由古国文明向邦国文明过渡;经过春秋战国时期的过渡,至秦始皇统一中国,中华文明由夏商周时代的王国文明发展成为帝国文明。中华五千年文明并非虚言[2]。

由著名民族史专家翁独键领衔主编的《中国民族关系史纲要》一书中,对史前史有一段很有名的论断。其基本观点是:“我国新石器时代的文化是从旧石器时代的文化发展起来的,其遗址已发现7000多处。从我国新石器时代的分布和特征看,不仅明确反映出几个文化中心或系统,也某种程度地反映了当时民族集团的情况。[3]”

第一个文化圈大体是在仰韶文化及其发展起来的龙山文化,主要分布在河南、陕西、山西、河北等地,发掘遗址500多处。逐渐形成了夏或华夏民族集团。这个民族集团应该是汉藏语系中汉族的祖先。

第二个文化圈是在大汶口文化及其发展出来的山东龙山文化基础上,逐渐形成东夷民族集团。这个民族集团应该是侗台语族语言的先民。

第三个文化圈是在河姆渡文化、马家浜文化、良渚文化、大溪文化、屈家岭文化以及南方其他新石器文化的基础上,逐渐形成了南蛮民族集团。这个民族集团应该是苗瑶语族语言的先民。

第四个文化圈是在新乐下层文化、富和文化、红山文化以及北方其他新石器时代的文化的基础上,逐渐形成北狄和东北地区的民族集团。这个民族集团应该是阿尔泰语系语言的先民。

第五个文化圈是在马家窑文化和西部其他新石器文化的基础上和相互关系中,逐渐形成西戎民族集团。

从考古资料显示,从他们使用的器物、生活、生产所留下的遗存等证据,为我们提供了认识上述五个文化圈之间,有的有前后继承关系,有的有互相接触、互相影响的互动关系。这种考古学上的背景,为我们认识使用各语族语言族群之间亲缘或接触关系提供了重要的线索和依据。

我们一直认为,藏缅语族语言使用者的祖先是从古羌人陆续分化出来的,虽然后来出现了氐、夷、戎、番……等多种族群泛称。而古羌人的史前文化就是也就是后来在甲骨文大量记载的羌人,他们受中原华夏集团的驱赶,陆续从中原向西迁徙,形成上面所述的第五个文化圈,这个文化圈的民族集团应该是藏缅语族语言的先民。

这里不打算全面梳理中华大地各文化圈的来龙去脉,仅就与本文相关的马家窑文化以及南方丝绸之路上相关的族群迁徙及其考古发掘资料与藏缅语族语言分类做一个简要的梳理。

最近我们从《中国社会科学报》的一篇报道得到启发,该文认为:“仰韶文化晚于大地湾文化,马家窑文化晚于仰韶文化的庙底沟类型,从马家窑文化的本身分期、各期遗存的分布及其来龙去脉进行分析,中国学者普遍认为,大地湾文化的彩陶是中国彩陶的萌芽,马家窑文化是继承仰韶文化而逐渐向西扩展的。[4]”

马家窑文化相继发展的石岭下类型、马家窑类型、半山类型、马厂类型,它存在的时间距今约5800年-4000年,其后发展起来的齐家文化,已经扩展到白龙江乃至四川北部。其文化特征也从石器时代进入铜石并用时代。我们从西部不同地区如四川三星堆遗址、云南李家山遗址等出土的大量精美的青铜器,以及西藏昌都卡若遗址出土的大量器物,大致也可以看到氐羌族群向南迁徙路线的一些端倪。

从考古学、历史学、人类学的大量证据证明,使用藏缅语族语言人群的祖先,早在马家窑文化时期就已经陆续从中原向西、向南迁徙。直到有文字记载,远古时期的羌人,仍然与中原的华夏族群发生大量的战事,甲骨文有许多俘获羌人为奴隶并用作祭祀和殉葬的记载。

汉藏语系中的汉语与藏缅语族语言有亲缘关系,这在国内外语言学界基本上已经没有什么争议。我们去年6月在广州开会,发表了一篇题为《东亚地区的语言及其文化价值》的文章,该文章后来刊载于《暨南大学学报》2015年第9期。2015年9月在陕西宁强召开的一次羌族文化的研讨会上,我们做了《三个不同历时时期的羌人》的发言。今年2016年9月26日,在四川省北川羌族自治县召开的禹羌文化学术研讨会上,我们在会上做了《跨境藏缅语族语研究》的主旨发言,这些发言和文章都涉及仰韶文化与汉族的祖先、马家窑文化与羌人(藏缅语族语言使用者)的祖先有密切的传承关系的观点。而仰韶文化与马家窑文化又有一定的传承关系。这种传承关系在一定意义上说,也就是语言学界讨论的亲缘关系。这就是说,这些语言是由同一母语分化的结果,后来由于使用者的迁徙和分化,现在散落在中国的西部和与中国相邻的南亚诸国。

语言学的证据表明,在中国的西部地区,包括西藏、青海、甘肃、四川、云南、贵州、广西、湖南、湖北等地区,存在一个藏缅语族语言文化圈,这个文化圈一直延伸到喜马拉雅南麓的巴基斯坦、尼泊尔、不丹、印度、缅甸、泰国、老挝、孟加拉和越南。藏缅语族语言内部的一致性已经得到学术界的广泛赞同。只不过具体分类的意见有所不同。在梳理藏缅语族语言使用者的历史来源、亲缘关系的过程中,语言学的证据是最过硬的。这一点在语言学界的共识是不可动摇的,虽然彼此在分类的具体观点和细节上存在一些分歧,但不影响总体格局的确定,这一点在喜马拉雅南麓各族群的历史记载和口头传说中也得到许多印证。例如缅甸人写他们历史来源是都会提到他们来自中国甘青高原的氐羌。不丹人写他们的历史时总离不开与国内藏族的关系,雷布查人、内瓦尔人有文字记载的族群都承认与中国氐羌的关系。而且其中语言谱系分类的因素占的比重很大。但是其他因素也不可忽视。例如原始宗教以及各类原始崇拜的研究;人类学资料的梳理乃至基因的分析和考察等,都会有助于此项研究的深入。因此这项研究需要组织多学科的联合攻关,才能够取得更多、更大、更可信的成果。

喜马拉雅南麓的藏缅语族语言,究竟有多少种,一直没有一个比较准确的说法。根据不同学者文章中提供的信息,有的说有200多种,也有的说300多种,根据最新数据统计,可能有401种(不包括中国境内的藏缅语族语言)。这些语言主要分布在中国南部相邻的西起巴基斯坦,往东到尼泊尔、不丹、印度、缅甸、泰国、老挝、孟加拉、越南等国家。每个国家的藏缅语族语言数量以及占该国家语言比例大体如下[5]:

巴基斯坦1种。(该国语言种类有72种,藏缅语占1.38%)

尼泊尔89种。(该国语言种类有124种,藏缅语占71.8%)

不丹23种。(该国语言种类有25种,藏缅语占92.2%)

印度145种。(该国语言种类有438种,藏缅语占33.1%)

缅甸89种。(该国语言种类有113种,藏缅语占78.8%)

泰国14种。(该国语言种类有74种,藏缅语占17.7%)

老挝10种。(该国语言种类有84种,藏缅语占11.9%)

孟加拉21种。(该国语言种类有42种,藏缅语占50%)

越南9种。(该国语言种类有106种,藏缅语占8.4%

我们既要看到大量语言事实的比较,即语言学的证据,当然这些证据包括原始遗存和共同创新;又要看到他们分化时间的久暂,这就要分析他们迁徙的过程,乃至在迁徙过程中留下的许多遗迹的分析。前不久在四川召开的五省区社会科学院院长联席会议上,我发表了题为“从语言学视角看藏缅语族若干文化圈的形成”,讨论了语言学发生学分类与深层文化的关系。

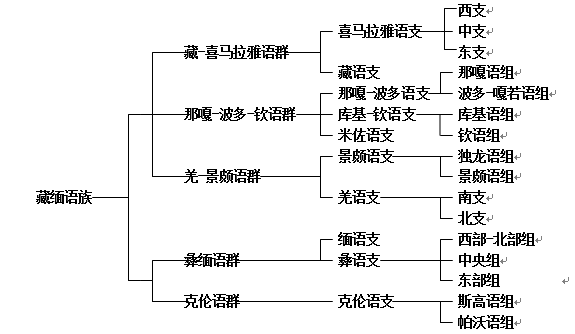

我们从语言学的语音、词汇和语法的结构特点,可以比较肯定地找到他们之间的同源关系的证据。根据反复对比研究,他们的远近关系大体可以用下面的树形图来表达[6]:

这个树形图是一个非常粗线条的分类,比较具体的分类意见,可以参阅《再论西南民族走廊地区的语言及其相关问题》载《西南民族大学学报》2013年第6期。

有一定证据表明,这个语言集团最早是从青藏高原在不同的历史时期沿着多条迁徙路线(包括费孝通先生所说的藏彝走廊)向南、向西迁徙,直到喜马拉雅南麓,在迁徙过程中留下许多历史和考古的遗迹。如石器、彩陶、青铜器、玉器、以及许许多多人类生产、生活的用品、装饰品等。因此,我们希望语言学的证据有利于与历史学、考古学、人类学……等多学科互证、互补和互相启发,以求得中华文明起源的各种更有力的证据。

有历史记载就有羌。但是那个时代的羌并非现代56个民族中的羌。虽然他们之间有一定的传承关系。我个人认为,史前时期和甲骨文所记载的羌,在不同的历史时期有过氐、夷、戎、蛮、番、狄……等多种称呼,有的是泛称,也有的是统称。有的是藏缅语族语言使用者的祖先,与现代的羌族并不是一个概念,内涵和外延所指都不相同,必需加以区别。现代56个民族中有17个民族都来源于古代甲骨文时期的羌。他们是:藏族、彝族、白族、哈尼族、土家族、羌族、傈僳族、拉祜族、景颇族、阿昌族、基诺族、纳西族、门巴族、珞巴族、独龙族、怒族、普米族。包括喜马拉雅南麓操藏缅语族语言的许多族群,都是史前时期和甲骨文记载时期羌的后裔。语言学、历史学、考古学、人类学等多学科的证据都能够证明这一点。当甲骨文记载时期,那时候实际上已经有部分羌人已经和南迁。

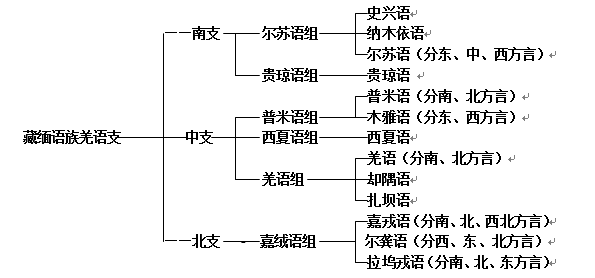

秦汉以后有一支羌人,南迁到川西和云南西北部定居,实际上他们的支系要比我们现在发现的要多得多。他们在历史的长河中有一些已经被其他民族所同化。现在留下的仅仅是其中一小部分。也就是费孝通先生在《关于我国的民族识别问题》一文中提到的“分而未化,融而未合”[i]的历史遗留。李绍明先生《唐代西山诸羌考略》一文中列举的名称实际上就不止现在发现的这十几种。这些客观事实的发现、记录和挖掘,无论在语言学、历史学、考古学乃至人类学上都有重要的历史意义。值得注意的是这一支被确定为羌语支语言的族群,他们在许多方面,例如他们的语言、他们的建筑、他们的服饰、他们的古老传说……等等,仍然保留了那么多古老的历史遗存?这些遗存吸引着众多学科的学者来这里“淘宝”。更值得注意的是,他们的一些传统习俗,如建造“邛笼”,在西藏的腹地工布江达的巴松错也有所发现,而这一带的居民所使用的藏语与周围的藏语有很大的差别。这究竟又是怎么一回事?!

羌语支语言的亲缘关系树形图大致如下:

我们为什么要区分不同历史时期的羌人?把他们混为一谈行不行?前面谈到,我们有17个民族都是古代羌人的后裔,也包括现在的羌族。按理说这17个民族每一个都有资格将自己的历史挂靠到古代的羌人上去,包括喜马拉雅南麓操藏缅语族语言的所有族群。只是因为近百年来,历史学界把羌族这顶帽子戴在了自称“尔玛”的这支民族的头上了,而且沿用到中华人民共和国成立以后,成为中华民族大家庭中56个成员之一。这并不是历史的误会,而是历史的必然。我们有一百个理由可以论证或说明这一点。学术是要讲事实的。既然现在的羌族并不完全等同于古代的羌人,那么,我们就有必要加以区分,否则会引起不必要的误解。例如,西夏人是党项羌构建的一个地方割据政权,但他们是历史上的羌,不是现在羌族中的一支。有人就把西夏文当作现在羌族的文字,把西夏人的历史当作羌族历史的一部分,这就有问题了。

最后,我有一个建议,就是从名称上区分历史上的“羌人”和现实生活中的“羌族”。即把历史上的各种“羌”称为“羌人”,把岷江上游30多万现实生活中的“羌”称为羌族,以免混淆。

[1] 本文为中国社会科学院学部委员创新岗位项目“跨喜马拉雅藏缅语族语言研究”的一个组成部分。该项目起始于2013年,已经开展3年,今年是第四个年头,取得了一些进展。

[2] 见《中国社会科学报》2015年11月25日第一版《寻找考古学历史学最佳结合途径》一文的报道。

[3]参见翁独键主编:《中国民族史关系纲要》第18页,中国社会科学出版社,1990年。

[4]引自段小强《马家窑文化蕴含丰富史前信息》载《中国社会科学报》2016年5月16日第4版《历史学》。

[5] 这一资料采集于世界少数民族语文研究院所编《民族语言学-世界的语言》亚洲部分相关国家的语情,详情请参阅拙作《跨喜马拉雅藏缅语族语言国别报告》(内部资料),2014年。

[6] 有关藏缅语族语言分类的表述方式,有多种学术观点,我们最近讨论他们分类的文章,是发表在《汉藏语学报》上的一篇文章,题目是《重视藏缅语族各族群的来源和语言分类研究》,2016年总第9期,商务印书馆。

参考文献:

Boyd Michailovsky,Grammaire de la Langue Hayu. University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan, USA 1984.

David Bradley, The Subgrouping of Tibeto-Burman,载Christopher I. Beckwith Ed, Medieval Tibeto-Burman Language, Koninklijke Brill NV Leiden Tee Netherlands.2002.

David B. Solnit,A Grammatical Sketch of Eastern Kayah,Berkeley, California, 1986.

Dor Bahadur Bista and so on,Anthropological and linguistic Studies of the Gandaki Area in Nepal,1982.

George van Driem,Dzongkha Language of the Greater Himalayan Region Vol. 1,Leiden University. The Netherlands.1998.

George van Driem,Language of Himalayas Koninklijke Brill NV Leiden The Netherlands.2001.

George van Driem,The Trans-Himalayan phylum and its implications for population prehistory,载《现代人类学通讯》第5期,2011,上海。

Graham Turgood and Randy J. LaPolla Ed 2003. The Sino-Tibetan Languages, Routledge,Taylor & Francis Group, London.

Heleen Plaisier A, Grammar of Lepcha,Koninklijke Brill NV Leiden Tee Netherlands.2007

James A. Matisoff 1995:Sino-Tibetan Numerals and the Play of Prefixes,日本民族学博物馆研究报告第20卷1号,大阪。

M. Paul Lewis Ed,2009. Ethnologue: Languages of the World Sixteenth Edition Dallas, Texas SIL.

Paul K. Benedict 1972 Sino-Tibetan: A Conspectus, Combridge University Press.

Manipur State Kala Akademi,An Introduction to Tribal Language culture of Manipur.1976.

Mark Turin, A Grammar of the Thangmi Language,2006.

Paul Lewis,Ethnologue,Languages of the world, sixteen editor SIL International, 2009.

Sharma, D. D.Linguistic Geography of Kumaun Himalayas,1994.

Tsuguhito Takeuchi, The old Zhangzhung Manuscript Stein or 8212/188,载Medieval Tibeto-Burman Languages, Koninklijke Brill NV Leiden Tee Netherlands.2002.

Walter T. French, Northern Naga: A Tibeto-Burman Mesolanguage,1983.

马学良、戴庆厦:《<白狼歌>研究》载《民族语文》1982年第5期。

孙宏开:《再论西南民族走廊地区的语言及其相关问题》载《西南民族大学学报》2013年第6期。

孙宏开:《八江流域的藏缅语》,中国社会科学出版社,2013年。

孙宏开:《汉藏语系语言的共同创新》,载《民族语文》2014年第2期,第3-13页。

孙宏开1988试论中国境内藏缅语的谱系分类,《东亚的语言和历史——纪念西田龙雄60诞辰文集》日本京都松香堂。

孙宏开1994再论藏缅语中动词的人称范畴《民族语文》第4期。

汪大年:《缅甸语概论》,北京大学出版社,1997年。

藏缅语族语言语音和词汇编写组1991《藏缅语语音和词汇》,民族出版社。

上篇:

下篇:

甘肃省马家窑文化研究会

甘肃马家窑彩陶文化博物馆

地址:甘肃省临洮县南关1号临宝斋文化楼

电话:0932-2248229

甘肃省马家窑文化研究会鉴藏委员会

地址:甘肃省兰州市城关区城隍庙西一楼6号临宝斋

电话:+86 13893202682 0931-8400685

来信来稿:3027199@qq.com

Copyrights© 2010- All Rights Reserved 版权所有 甘肃省马家窑文化研究会

总访问 次 陇ICP备05004307号 设计制作 宏点网络

甘公网安备 62112402000025号

甘公网安备 62112402000025号