北京大学中国与世界研究心,新法家网站翟玉忠

内容摘要:本文通过对西方基督教标志十字架和中国天道符号蹲踞式人形的研究,证明:东西方文明有着共同的文化基础——萨满文化,那是人类文明的原点。

在人类将理性精神发挥到几乎极致的时代,是人类反省自身德性的时候了。神圣感的建立不能只基于轴心时代西方的一神教和东方世俗化的道统,还要充分借鉴萨满文化的经验——那才是人类文明最深的根脉,它牢牢植根于石器时代人类文明的基岩之上!

笔者深信:萨满文化,人类文明的原点即建设人类文明共同体的起点……

关键词:蹲踞式人形、太阳鸟、十字、卐字、☩字、萨满文化

史前史比有文字记载的历史要长得多。人类学研究表明,那些没有文字的民族也有发达的口头文化。上个世纪六十年代以来,学者们对非洲南部卡拉哈里沙漠中的昆人(布须曼人的一支)的研究表明:“虽然这些游牧民不会读书、写字,但他们能够学习和记忆——而且达到这样的程度:若将他们经由口头世代相传的广闻博识写成书,估计可写出数千卷。”【1】

人类行为不能如化石一样保存下来,又没有文字,我们如何研究史前人类的精神世界呢?基本方法就是“立象尽意”,通过过去数万年里古人遗留下来的大量精神产品去推知他们的文化——这些“象”除了石器,还包括雕塑、岩画、陶器纹饰、墓葬风格等。

我们研究史前文化还要充分利用人类文化发展的不平衡性,“并存继起”的特点。不同文明形态在空间上有并存性,在时间上相继而起。那些具有共同文化特征的采集狩猎文化尽管被压缩于丛林深入或大漠腹地,但仍然与信息时代的现代人共存于这个星球之上,我们可以通过他们的口头知识,研究远古诸“象”的意义。

本研究聚焦于过去12000年来世界范围内普遍流行的一个“象”——蹲踞式人形。通过这一在不同文化中具有重大意义的符号的研究,见微知著,了解人类文明的融汇与分流——这样的研究,常常能产生超越我们想象的结果。

一、蹲踞式人形的起源

自米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade,1907~1986年)《萨满教——古老的入迷技术》法文版于1951年出版以来,越来越多的来自考古学、岩画学等学科的证据显示旧石器时代人类曾经普遍存在萨满文化——事实上,如果不研究萨满文化,包括中国文化在内,世界上许多文化现象是没有办法连贯的解释的。在他的名著《宗教思想史》中,伊利亚德写道:“然而,在旧石器时代存在着某种类型的萨满教。这似乎是肯定的。一方面,在今天萨满教仍然支配着猎人和牧人的宗教思想;另一方面,出神的体验作为一种原初的现象,它也是人类状态的一种基本元素。我们不能想象人类会有一个时期没有梦或不梦游,没有进入‘出神’的状态——这是一种意识的丧失,被解释为灵魂到冥界的游荡。在不同文化与宗教中所发生的变化与转型,是人们对这种出神体验所做的诠释和评估。既然旧石器时代人类的精神世界是由人与动物之间的神秘关系所主宰的,因此不难猜到一个出神中的巫师的职责是什么。”【2】

蹲踞式人形自出现伊始已经充分显示了她的萨满文化意义。(图1)是我们能看到了最早且较典型的蹲踞式人形,她雕刻在法国南部丰塔莱斯出土的一块骨头上,年代约公元前10000年。

图1 法国南部丰塔莱斯出土,刻在一块骨头上蹲踞式人形。年代:约公元前10000年;图片来源:【美】金芭塔丝《女神的语言》,苏永前,吴亚娟译,社会科学文献出版社,2016年3月,第304页。)

美国著名考古学家金芭塔丝(Marija Gimbutas)教授曾将其命名为“青蛙夫人”,这是不对的,因为在欧亚大陆,青蛙或蟾蜍几乎一直被刻画成鼓腹形态,和蹲踞式人形有极大的不同。过去,中国一些学者也将马家窑文化中变化多姿的蹲踞式人形称为蛙纹,现在学者们基本放弃了这种说法。

如果我们细致观察图1,就会发现她有以下几个特征:

首先,她呈现为一位女姓,乳房和阴部用三角形表现了出来,在早期萨满文化中,女姓比男性似乎占据着更为重要的地位。富育光、孟慧英通过对满族萨满教的详细研究指出,萨满教是以母性崇拜为特色的。他们写道:“我们见到了女神偶,同时也可以证明诸动物神、自然神与女性不可分割的关系。如火神,各民族普遍认为她为女性。在一定意义上说,鹰神为萨满教之象征,各族传说,第一个萨满为女性,她是鹰变的,或是天神与鹰交合生下的。蛇神尽管有时性别不明,但它所服务、帮助的对象却是女性大神,如满族创世大神阿布卡赫赫的卫士就是蛇。在满族神话中,有若干相当庞大的女神系,多者竟达三百多位女神,这些神占据了自然神、祖先神、英雄神的主要甚至全部位置。所有这些都表明,萨满教的基本稳固时期为母系社会。”【3】

其次,她的肋骨被表现了出来,这是萨满艺术的典型特征,学者们称之为X光风格。伊利亚德写道:“所谓的‘X光绘画’,即画出动物的骨骼和内脏,这也与萨满教有关。这些绘画在马格德林时期(公元前13000~前6000年)的法国、公元前6000~前2000年的挪威、西伯利亚的东部,在爱斯基摩人中,在美洲(在奥吉布瓦人[Ojibways]和普韦布洛人[Pueblos]等民族中),在印度、马来西亚、新几内亚以及澳大利亚西北部都有所发现。这是狩猎文化所特有的艺术,但是渗透其中的宗教思想则是萨满救的。因为正是萨满通过他超自然的视角,才能‘看见他自已的骨骼’。换言之,他甚至能够进入动物的生命之源,即骨髓中。这种体验今天仍植根于藏传佛教之中,这便证明了它是某种神秘主义的基本要素。”【4】

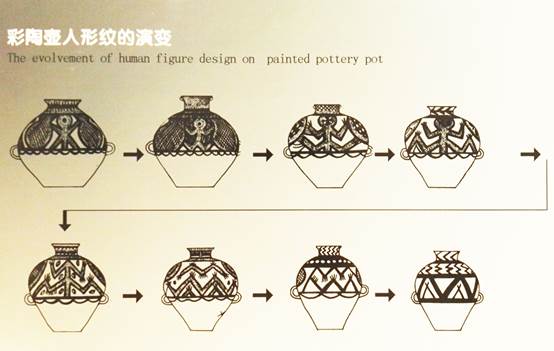

第三,她双手上举,双腿呈蹲踞式,双脚外撇,这是蹲踞式人形的基本特征,也是萨满与动物神性融合、巫术法力的象征。后来发展为马家窑彩陶中的肢爪纹,“蹲踞”状的四肢已经变成有带状物的折线,学者们对这种演化作了深入的研究。(如图2)直到今天,陕北民谚中还有:“天不怕,地不怕,单怕瓜子娃娃一把叉。”“一把叉”就是双腿叉开的意思,瓜子娃娃则是民间巫俗中蹲踞式人形的变种,它由南瓜子和黑豆拼成,贴在门楣上,有保护全家平安子孙长续的功能。

图2 马家窑文化彩陶壶蹲踞式人形的演变; 2016年11月12日,笔者摄于甘肃省博物馆。

最后,“青蛙夫人”肘部,脸部、下半身都有带状物垂下来,在全球范围内,这是萨满服饰的重要形式,它表现的是萨满灵魂在精灵助手的帮助下,如鸟一样飞行。那些带状物实际是羽毛的象征——为了表现鸟的神性,有的蹲踞式人形手和脚也被画成鸟爪。

请注意,上述特征在蹲踞式人形的演化过程中流行万年之久,我们因此可以得到初步结论:12000年前法国这幅骨雕表现的就是一位萨满,蹲踞式人形的原型就是萨满。

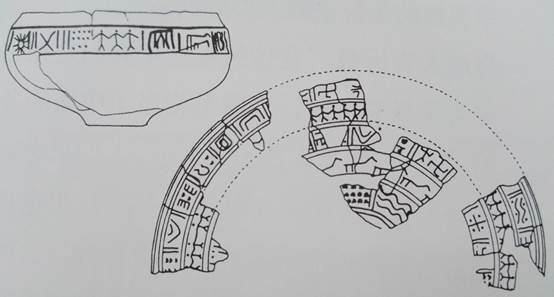

在蹲踞式人形出现后不久,它就高度抽象化了。(图3)这个陶残片出土于公元前8000 年的西亚依尔科姆2 号遗址,以色列学者约瑟夫·加芬克尔描述道:“上面阴刻一个十分抽象的正面人像,胳膊向上曲举,双腿向下弯曲,双腿之间似为男性生殖器。这是目前发现的时代最早的抽象化的人像, 此后, 人体抽象化表现形式不断加强。”【5】

约瑟夫· 加芬克尔的观察是正确的,图像两腿之间的线的确代表生殖器。在世界范围内,这类图象分垂阳和不垂阳的两种,不垂阳当代表女性。在形象化蹲踞式人形下体部位,有时还直接画上夸张的男性或女性生殖器。

尽管约瑟夫·加芬克尔论述的主题是舞蹈纹饰,但也包括我们这里讨论的蹲踞式人形,所以他关于蹲踞式人形在青藏高原以西发展的趋势对我们来说具有重要的参考价值。他写道:“概括地讲, 舞蹈纹饰于前9000年最早出现在黎凡特地区, 前8000年至前7000年时, 向东扩展到美索不达米亚和伊朗,并远至巴基斯坦西部的穆尔加赫,同时又向西部和北部地区推进至安那托利亚、阿美尼亚、希腊、巴尔干和东南欧洲。从时间上看,前7000年左右,舞蹈纹饰的分布范围最广,出现的频率最高,达到鼎盛时期。约前6000年,中心地区由美索不达米亚和伊朗转移到埃及等地区,但规模和数量已大不如从前。前3000年,舞蹈纹饰在大部分地区已经消失,仅存于黎凡特。”【6】

图3 最早的蹲踞式人形抽象图案,刻在西亚依尔科姆2 号遗址出土的陶片上,年代:公元前8000年;图片来源:【以色列】约瑟夫·加芬克尔:《试析近东和东南欧地区史前彩陶上的舞蹈纹饰》,杨谨译,载《考古与文物》,2004年第1期。

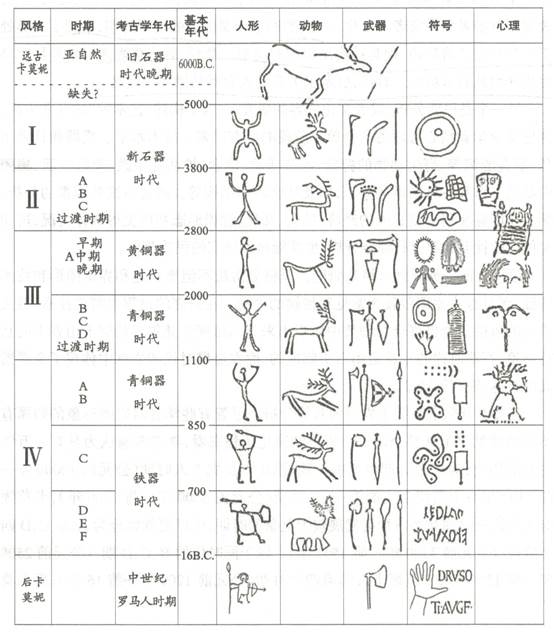

约瑟夫·加芬克尔关于公元前3000蹲踞式人形在青藏高原以西势微的结论是正确的。尽管公元前1000年左右,它还存在于从克里特和法国的一些地区。过去几十年来,前世界岩画委员会主席阿纳蒂教授(Emmanuel Anati)主持的意大利卡莫诺史前研究中心,对意大利梵尔卡莫尼卡岩画进行了深入细致的研究,并作了断代,其结果也显示公元前3000年左右是蹲踞式人形衰落的重要拐点。(如图4)

图4 卡莫妮文化进化简表(来自卡莫诺史前研究中心);图片来源:杨超:《圣坛之石:一部欧洲的岩画学史》,世界图书出版广东有限公司,2013年11月1日,第207页。

在近代北半球广泛存在的萨满文化中,蹲踞式人形广泛存在,他的意义一般代表萨满或祖先——在萨满文化中,祖先和萨满常常联系在一起,那些得到隆重纪念的祖先常常是法力高强的大萨满,笔者2016年年初在吉林省吉林市考察萨满文化时就注意到这一点。

2016年2月26日,我参观吉林市满族博物馆,陪同我参观的是石氏家族第十二代萨满传人石光华先生。在一间展示祭祖文化的房间,我看到石氏家族祖先神偶和画像。(如图5)不禁问,挂在墙上画像上的几位祖先是如何选定的?石光华先生回答,这几位祖先多是法力高强的大萨满,所以更为突出纪念——画像周围的动物显然是这些萨满的辅助神。

图5 石氏家族祖宗画像和神偶。笔者2016年2月26日拍摄于吉林市满族博物馆。

蹲踞式人形在满族萨满文化中并不突出,考察中笔者只在吉林市满族博物馆看到一个神偶呈明显的蹲踞式。我也曾请教中国萨满教研究权威富育光先生,他说东北地区“一些神偶近似于蹲踞式人形”。

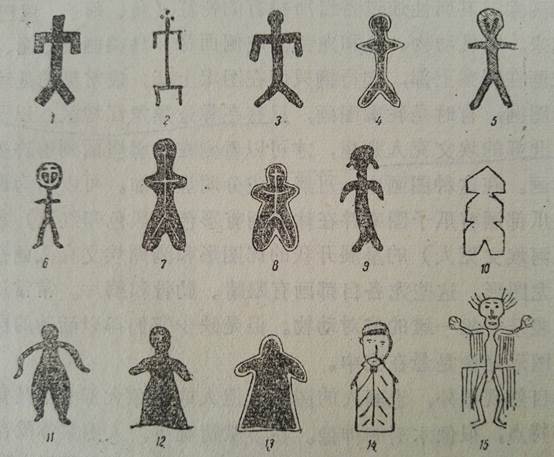

西伯利亚的埃文克人(Evenki, 亦作Evenky)萨满宗教用品上有各式各样的人形图案,包括抽象和具象的蹲踞式人形,以及蹲踞式人形的各种变化形式,这些变化形式在满族萨满神偶中倒比较多见。(如图6)

图6 埃文克人萨满文化用品上的人形图案。图片来源:孙运来编译:《黑龙江流域民族的造型艺术》,天津古籍出版社,1990年10月,第114页。

《黑龙江流域民族的造型艺术》是孙运来先生根据前苏联著名民族学家C·B·伊万诺夫巨著《十九世纪至二十世纪初西伯利亚民族造型艺术资料集》编译而成的,伊万诺夫依照前苏联诸多博物馆的收藏目录对这些图像的意义作了解说,具有重要的史料价值。

在埃文克人萨满服的胸巾上,常常会看到表示萨满的人形图案,萨满在跳神时需要求助于他们。(图6)“1”,来自托木斯克国立大学博物馆的一方萨满胸巾,伊万诺夫描述道:“在这条胸巾的下部,有五个表示人的图形;这些图形用深棕红色颜料绘制而成,用白鹿毛固定轮廓。中央图形的头呈长方形,而其余图形的头则为圆形。在每个图形的头部上方,各缝着一小撮皮革条,在皮条的根部穿着两颗浅蓝色珠子。在躯体的末端也缝着这种穿着珠粒的皮革条。躯干、两臂和两腿均呈带状。手和脚没有画上。所有图形都是标准的正面像。每个图形都有用深棕色颜料绘制的镶框,框的周边缠着白色的毛辫带。鹿皮革的灰黄色加上图画的棕红色,构成了柔和的色阶。这件胸巾上的人形图形的名称与作用都不清楚,但据M·萨吉洛夫讲,在纳雷河沿岸地区的埃文克人缝在萨满胸巾上的人形金属垂饰表示‘勇士’——萨满的祖先。”【7】

与图1所示原始萨满图案有异曲同工之妙的图6中的“15”,该图来自于向下界神明祭祀时使用的木制鼓槌,这个鼓槌是在图鲁罕边区的埃文克人那里找到的。鼓槌中间雕刻而成的蹲踞式人形高5.5厘米,“根据博物馆的目录资料,他表示萨满。(如图7)在这种情况下,垂直线应当表示下垂的萨满神服飘带。萨满图形不像一个活人,而更像一付骨骼。可能,这个图形是某个已故萨满或女萨满的图像,上述鼓槌的占有者正是从这个萨满身上得到萨满天赋的。” 【8】伊万诺夫所说的“垂直线”指蹲踞式人形腰部和手臂下垂的带状物。

图7 埃文克人向下界神明祭祀时使用的木制鼓槌。图片来源:孙运来编译:《黑龙江流域民族的造型艺术》,天津古籍出版社,1990年10月,第88页。

明显的蹲踞式、X风格、下垂的带状物,上述特征与图1的萨满图像全同,只是没有明显的性别特征。与图1不同,这个鼓槌有复杂的附属图案。上下各有一个人头,表示萨满辅助神的祖先。上端的两个正方形中有一对同心圆。“这些圆应当被看作是太阳和月亮的图案,不仅在埃文克人那里,而且在多尔甘人那里,对圆形图案装饰(中间带点的小圆)的理解都是如此。”【9】

另外,在包括埃文克人在内的诸多萨满文化中,十字架代表鸟。将蹲踞式人形和太阳、鸟图案放在一起,是萨满艺术的重要组合,用以表示萨满的基本特点:入迷飞行!米尔恰·伊利亚德《萨满教》(Shamanism:Archaic Techniques of Ecstasy)一书的副标题就是“古老的入迷(昏迷)技术”,伊利亚德将入迷作为世界萨满的最基本特征。他写道:“严格地说,萨满教是西伯利亚和中亚地区特有的一种宗教现象。‘萨满’一词源自通古斯语saman,通过俄语传入西方。在中亚和北亚的广大地区亚萨满成了巫术宗教社会的中心人物。当然,这并不意味着萨满即是唯一的神权操纵者,宗教话动也并非完全由萨满独掌。在许多部族中,祭司与萨满并存,而且每家的长老亦是家族信仰活动的主持人。然而,萨满始终处于一种支配的地位,只有他才算得上是昏迷方术的大师,而昏迷的经历在亚洲的广大地区被看作是最典型的宗教活动。关于萨满教这一复杂现象的定义众说纷纭,最保险的定义应该说它是一种‘昏迷方术’。”【10】

公元前后,十字架逐步成为基督教的标志,而蹲踞式人形成为中华天道(太一)的形象。今天如此不同的东西方文化基本象征,曾经在萨满艺术中合而为一——那是人类文明的原点!

二、寻找人类文明的原点

人类对太阳和鸟的崇拜有极其久远的历史,且从远古开始,太阳和鸟的形象就结合在了一起,并产生的十字,卐字这两个代表太阳的符号,而☩,即中国古代的巫字,似乎与二者是可以互换的。

过去对太阳的崇拜常常被夸大。事实证明,在那些政治复杂性增强,邦国出现的地方,太阳至高无上的观念才突显出来。米尔恰·伊利亚德总结道:“在宗教史研究发展初期,人们曾一度认为太阳崇拜普遍存在于一切民族。最初的比较神话学研究很好地揭示了各地太阳崇拜的遗迹。然而,到了1870年,一位重要的人种学家巴斯提安(Bastian)认识到,太阳崇拜事实上只是在世界上为数不多的一些地方才有发现。半个世纪后,曾经花费大量心血研究自然崇拜的詹姆士·弗雷泽爵士在考察了相关问题之后也提出,在非洲、澳大利亚、波利尼西亚和密克罗尼西亚的各种太阳崇拜的因素并不存在任何连贯性。在美洲各民族中也缺乏同样的连贯性。只有在埃及、亚洲和欧洲原始社会,我们所说的太阳崇拜才达到相当的普遍程度……如果诸位考虑到,在大西洋彼岸,太阳宗教仅在秘鲁和墨西哥,也就是美洲这两个“开化”的、具有某种真正的政治组织的民族中间有所发展,那么诸位就会不由得发现,太阳宗教占据主流的现象与我所称的‘历史’命运之间存在某种联系。可以说,凡是在由国王、英雄或者帝国‘推动历史前进’的地方,太阳都是至高无上的。”【11】

将太阳崇拜和鸟崇拜结合起来自新石器时代就开始了,这在世界崇拜太阳的民族中普遍存在。有翼日盘普遍存在于各大洲,也是太阳鸟的一种变形。芮传明、余太山在《中西纹饰比较》一书中专有“世界各地的有翼日盘”一节,讨论这个问题,感兴趣的读者可以参阅。【12】他们讨论的主要是欧亚非旧大陆的有翼日盘,未涉及美洲。美洲也有类似的装饰,英国著名的人类学家和埃及学家格拉夫顿•史密斯(1871~1937年)在其代表作《大象与民族学家》中,提到了危地马拉玛雅文明遗弃都市蒂卡尔(Tikal)神庙门楣上的一种带翼圆盘,并将这种图像同埃及的有翼日盘作了对比,认为美洲高度抽象化的有翼圆盘是从旧大陆传过去的。(如图8)

图8 美洲神庙门楣上的图像与埃及典型的日盘相比较。图片来源:【英】格拉夫顿•史密斯:《大象与民族学家》,北京大学出版社,孜子译,2013年6月,第102页。

史密斯过于强调美洲神庙门楣上的图像与亚洲庙门口无下颚神像的相似性,称上述图案为“有翼圆盘”,而忽视了这一图像所表达的意义。蒂卡尔(Tikal)神庙门楣中间的造型,即“鸟状的怪脸”,很可能代表的就是太阳鸟。图9是印第安民族夸库人著名的太阳神舞蹈面具,中间的人面神鹰是太阳鸟,位于太阳正中,与“鸟状的怪脸”艺术造型上多有相通之处。

图9 印第安民族夸库人著名的太阳神舞蹈面具。图片来源: 高福进:《太阳崇拜与太阳神话》,上海人民出版社,2002年3月,第74页。

高福进先生指出,日与鸟的结合是太阳崇拜的早期形式,随着日神信仰的完善,太阳鸟的崇拜会逐步减弱,只剩下某些象征意义残存在文化中。【13】(高福进:《太阳崇拜与太阳神话》,上海人民出版社,2002年3月,第75页。)

高先生还列出了“世界各地区的太阳鸟一览表”,很具参考价值,我们转录在这里:

|

民族和地区 |

各种太阳鸟 |

|

中国 |

乌(《山海经》、《淮南子》等)、凤(河姆渡文化)、鸮鸟(江苏连云港将军崖)、鸷或大鹏(远古传说,东夷、少昊、太昊族)、凤凰(炎帝旗)、凤鸟或踆乌(仰韶文化)、文化凤鸟或鹳鸟(马家窑文化)、三足乌或玄鸟(大汶口文化)、鸢(亦即鹰,甲骨文)、玄鸟(商)、凤雏、鸾鸟及孔雀(周)、雄凤雌凰(汉代或南北朝)、三足乌(汉代砖帛画) |

|

埃及 |

鹰、隼、尼罗鹅、不死鸟 |

|

古波斯 |

鹰、隼 |

|

美洲印第安人 |

鹰、隼、鸮、天鹅、羽蛇、啄木鸟、乌鸦 |

|

欧洲 |

天鹅、鹰 |

表1 “世界各地区的太阳鸟一览表”,来源:高福进:《太阳崇拜与太阳神话》,上海人民出版社,2002年3月,第72~73页。

不难发现,鹰在太阳鸟中占据突出地位,这可能与鹰是萨满重要的辅助神有关。如美国著名神话学家坎贝尔所言:“萨满的神力在于他能使自己随意进入迷幻状态……鼓声与舞蹈并作,使他极度兴奋,并把他的动物伙伴,如野兽和鸟类召到身边。这些旁人看不见的动物能助他一臂之力,帮助他升天。他也是在这种迷幻癫狂之时施展法术,并在昏迷中像鸟一样升向天界,或像驯鹿、公牛或熊一样降到地界。”【14】

满族先民认为,神鹰是人类和萨满的创始神,也是光明神的化身。她“哺育了世上每一个通晓神界、兽界、灵界、魂界的智者——大萨满”。【15】

在西伯利亚广大地区的萨满文化中,十字常常表示鸟,一个圆圈里面加个十字即表示太阳,这里十字成了一种抽象化的太阳鸟。为何十字会与鸟联系起来,这当与萨满文化中鸟的艺术风格有关。

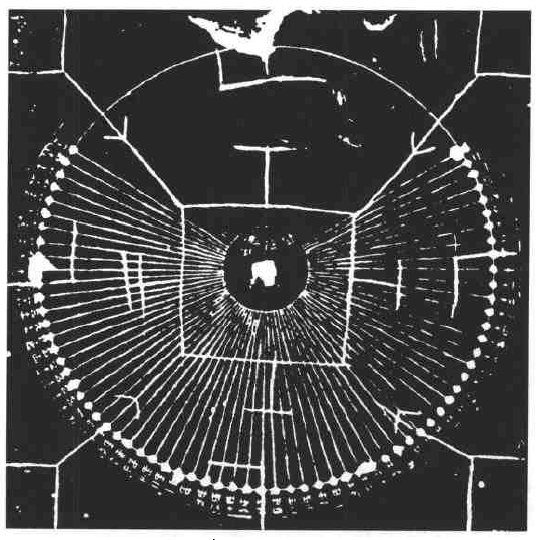

(图10)是俄罗斯谢尔库普人的萨满鼓,该鼓反映了谢尔库普人对数字七的崇拜,原图说明如下:“画面中占有支配地位的是‘七’这个数字。神鼓的中心部位是神话中的大蜥蜴。左右各有七条腿。在它下面有两组七人一组的人形(其中一组无头)。大蜥蜴左右各有七只野兽和七只鸟,还有七组弓箭。太阳和月亮的旁边各有七只水鸟。还表现萨满乘坐雪橇赴天上世界之外。”【16】大家注意画面中间大蜥蜴两侧的鸟形象,既象十字又像卐字,在西藏岩画和马家窑时期的彩陶上,我们还能清楚地看到卐字的这种过度形态。

图10 谢尔库普人的萨满鼓;图片来源:【匈牙利】米哈依·霍帕尔,《图说萨满世界》,白杉译,内蒙古自治区鄂温克族研究会,2001年,第169页。

与(图10)相似的萨满文化鸟的十字造型极为古老,至少有两万年之久。1927年首次发现的西伯利亚马尔他遗址,位于安加拉河左岸支流白河北岸,距离伊尔库茨克市100公里,多次发掘发现了许多猛犸象牙雕刻的鸟像,其中一类就呈十字形。(如图11)

图11 西伯利亚马尔他遗址出土的鸟雕像,年代距今23000~19000年。图片来源:http://donsmaps.com/malta.html,访问日期:2017年6月29日。

西伯利亚马尔他先民的飞鸟形象一直流传到近代,达两万年之久。据说我国北方驯鹿鄂温克人的萨满教是“北方狩猎民族中最古老的萨满教形式”,他们的神服是用鹿皮作的,神服装饰天鹅居首位,“天鹅主要装饰于神衣的前胸兜兜上,在前胸兜兜上左右有竖式横列重叠的天鹅约二十对,两排天鹅头向内,在每排天鹅的上端,各有一只向上展翅飞翔的大天鹅……飞翔状的两只天鹅造型较为夸张,动势很大,为鸟瞰式天鹅形象,呈‘十’字形,脖子很长。双翅展开呈‘一’字形,翅膀有力,有一种向上的动势。”【17】(如图12)

图12 驯鹿鄂温克人萨满神服上“十”字形天鹅;图片来源:富育光:《萨满论》,辽宁人民出版社,2000年9月,第218页。

图13是西藏北部加林山岩画,呈树木、太阳与卐字的组合。要知道,藏北是很少见到树的,当地的中学生甚至不知道树木是什么东西,但这里岩画中树木出现的频率最高,说明树木本身具有重要的精神意义。树两边是典型的万字符——画面左侧的看上去更像一只飞翔的鸟。据岩画专家张亚莎女士介绍:“类似的情况在青海岩画和藏南岩画中都有发现。”【18】

图13 西藏北部加林山岩画;图片来源:张亚莎:《西藏的岩画》,青海人民出版社,2006年9月,第113页。

2016年11月12日,在王志安馆长的陪同下,笔者赴临洮参观甘肃省马家窑文化彩陶博物馆。在丰富的藏品中,我看到一个彩陶罐,上面的纹饰整体上呈四大圆圈分布,其中两两相对分别是女阴图案和太阳鸟图案,太阳鸟呈卐字,女阴连生理细节都被画出,而太阳鸟尽然画出了一只眼睛。彩陶表达的阴阳观念,以及卐字、鸟、太阳三者的关系,在此显示得十分清楚。(如图14、15。)

图14 画有鸟眼睛的卐字符马家窑文化彩陶罐,年代:距今5000~4000年;2016年11月12日,笔者摄于甘肃省马家窑文化彩陶博物馆。

图15 画有鸟眼睛的卐字符马家窑文化彩陶罐,俯视,年代:距今5000~4000年;2016年11月12日,笔者摄于甘肃省马家窑文化彩陶博物馆。

青藏高原及其附近地区将卐字符画成鸟形不是偶然的,直接说明了二者的流源关系。 源于太阳鸟的卐字在西方世界同样是太阳的意思,且它常常同十字和太阳纹并存。珀西·加德纳(Percy Gardner)曾发现一枚色雷斯地区梅塞姆亚城(Mesembria)的古币,钱币上的该城城名希腊铭文意为“日中城”。但在该城其他一些同类钱币上,题铭则用卐字代替“日”字——显然,时人将卐等同于太阳。【19】

图16是希腊壶的细部,出土于米洛斯岛。图中鹿周边有卐字,卐字的变体,太阳和十字,这个十字特别值得注意,它由十字加四个圆点组成,似乎与甲骨文中的巫符“☩”相关。

图16 米洛斯岛出土的希腊壶的细部;图片来源:芮传明、余太山:《中西纹饰比较》,上海古籍出版社,1995年11月,第85~86页。

在印度,直到今天耆那教仍使用“卐”字代表太阳。

甲骨文中,“☩”除了表示巫,还有四方的“方”的意思,奇怪的是,在满族萨满文化中,“☩”也有两个意思,且和甲骨文中它的意思相关。

萨满教文化研究专家富育光先生和郭淑云女士都曾指出,满族民间说部(由满族民间艺人创作并传讲的、旨在反映历史上满族人民征战生活与情感世界的一种长篇散文体叙事文学)《两世罕王传》中,建州女真首领王杲到东海窝稽部求援,见到当地女萨满“沙曼妈妈”刻在鱼骨和皮板上的符号,其中就有“☩”字。

不同的是,富育光先生的版本写作“ ”,意为“表示神力所及,又表示道路顺畅”。第一个意思显然与巫术有关。【20】而郭淑云女士的版本写作“

”,意为“表示神力所及,又表示道路顺畅”。第一个意思显然与巫术有关。【20】而郭淑云女士的版本写作“ ”,意为“交通畅通”。另外一个符号是☩外面加上圆圈,是代表吉祥平安的符号,写作“

”,意为“交通畅通”。另外一个符号是☩外面加上圆圈,是代表吉祥平安的符号,写作“ ”, 这个字的另一个写法是“

”, 这个字的另一个写法是“ ”。可见☩也与太阳相关。【21】

”。可见☩也与太阳相关。【21】

笔者还注意到,满族表达萨满的符号更突出通神的萨满鼓,“蹲踞式”特点不再突出,女萨满写作“ ”,男萨满写作“

”,男萨满写作“ ”而表达舞乐的符号则呈明显的蹲踞式,“

”而表达舞乐的符号则呈明显的蹲踞式,“ ”【22】《说文》中解释:“巫,祝也,女能事无形以舞降神者也。”巫与舞是分不开的!

”【22】《说文》中解释:“巫,祝也,女能事无形以舞降神者也。”巫与舞是分不开的!

“☩”可能是“十”字强调方位演化出的字符。在秦汉日晷和博具上,我们能看到用T字形构成十字表达四方的例子。(如图17)

图17 1897年,内蒙古托克托(今呼和浩特市南)出土的秦汉日晷。图片来源:冯时:《中国天文考古学》,中国社会科学出版社,2010年11月,279页。

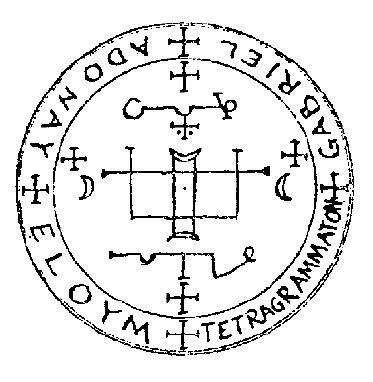

同卐字、十字一样,☩字在欧亚大陆上也具有相同的意义——表示巫术。在西方“☩”被称为纹形十字架(cross potent),也被称为条顿十字架、耶路撒冷十字架和丁形十字架。美国汉学家,宾夕法尼亚大学亚洲及中东研究系教授梅维恒(Victor H. Mair),不仅注意到巫的上古汉语拟音![]() 与西方诸多文字“巫”的词根“mag”相似,还详细论述了☩符在欧亚大陆所具有相似意义,认为这绝不是偶然的。他写道:“纹形十字架最让人感兴趣的是它的形状和中国最早的关于“巫”(magician)的图形一模一样:它们都被画成☩。这不可能简单地归结为纯属巧合或偶然雷同。因为☩是一个十分明确且特殊的线条排列。它所代表的意念复合体跟商-周文明和西方悠久的Magic传统中诸多观念类似。然而当☩随后在中国被“巫”代替,成为

与西方诸多文字“巫”的词根“mag”相似,还详细论述了☩符在欧亚大陆所具有相似意义,认为这绝不是偶然的。他写道:“纹形十字架最让人感兴趣的是它的形状和中国最早的关于“巫”(magician)的图形一模一样:它们都被画成☩。这不可能简单地归结为纯属巧合或偶然雷同。因为☩是一个十分明确且特殊的线条排列。它所代表的意念复合体跟商-周文明和西方悠久的Magic传统中诸多观念类似。然而当☩随后在中国被“巫”代替,成为![]() 象征符号的时候,在西方这个纹形十字架却经由中世纪直到现在都一直是magician的象征符号。”【23】

象征符号的时候,在西方这个纹形十字架却经由中世纪直到现在都一直是magician的象征符号。”【23】

(图18)是梅维恒列举的,欧洲中世纪魔法师召唤魔鬼与亡灵的诸多手册中的一个印记。印记(sigil)是护身符的意思,据说是让魔法师拥有大天使之下,万物之上的能力,不同的天使、精灵有不同的印记。梅维恒教授特别指出:“手册大都出现于16至18世纪,但它们却保存了许多古老得多的资料。”【24】

图18 欧洲中世纪魔法师使用的印记。图片来源:梅维恒:《古汉语巫、古波斯语Magus和英语Magician》,收入【美】夏含夷主编《远方的时习》,上海古籍出版社,2008年4月,第74页。

约翰·迪伊(John Dee,1527~1608年)是英国著名数学家、天文学家、占星学家、地理学家、神秘学家及伊丽莎白一世顾问。他用著名的“上帝之印”召唤天使,同天使交流。“上帝之印”最初出现在14世纪的魔法书中,后来被约翰·迪伊所完善。印记上除了诸多☩符,还有上帝和天使的名子。(如图19)

图19 约翰·迪伊创造的著名的“上帝之印”;图片来源:[英] 萨拉·巴特利特:《符号中的历史:浓缩人类文明的100个象征符号》,北京联合出版公司,2016年8月,第234页。

人类文明史真是不可思议。在东方,巫(萨满)的具体形象蹲踞式人形以抓髻娃娃等巫术剪纸等形式被保存了下来,而巫符却成为近代西方魔法师印记的重要内容——东西方文明表面上迥异,实质却同出于人类萨满文化传统。

☩字、卐字、十字在欧亚旧大陆和美洲都看得到,比较起来,☩最为罕见,这个符号可以追溯到公元前5500年的西亚哈雷夫(Halaf)的陶器上,在同属哈雷夫文化的女神肩膀上亦有发现。(如图20)

图20 哈雷夫文化女神雕塑(左)的陶片(右)上的☩;饶宗颐:《符号·初文与字母:汉字树》,上海书店出版社,2000年3月,第84页。

☩符在新疆昌吉地区古代岩画、马家窑彩陶、西周蚌雕人头像上都有发现,饶宗颐教授在墨西哥古文字中亦发现过,且周边发出太阳似的光芒,不知何意,亦不知年代。美国德克萨斯基督教大学中国及东亚文化专业助理教授许辉在墨西哥国家人类博物馆注意到一件奥尔梅克时期(公元前1000年)的彩陶盆——三足呈兽形,盆底有巫符☩。(如图21)

图21 奥尔梅克时期彩陶盆上的巫符;图片来源:许辉:《奥尔梅克的发现》,云南人民出版社,2001年7月,第54页。

卐字、十字在世界范围内,特别是在欧亚大陆的分布极为普遍,且已有多位学者详细研究过。芮传明、余太山写道:“由于十形纹饰之最初出现,距今极其久远,故而几乎无法探究它的‘起源’或‘本来含义’;或者,更可能的是,它与其它古老纹饰一样,从一开始就有种种不同的象征意义,因为它们曾分布于古代世界的各个不同地区。不过,随着基督教的兴起和发展,十形纹怖越来越多地出现在与基督教有关的各种物件上,以致后世有人误以为十形纹饰起源于基督教了。”【25】

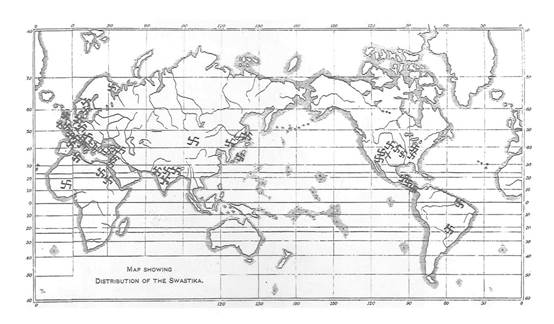

早在1896年,Thomas Wilson在其《万字:所知最早的符号及其传播》(The Swastika,the Earliest Known Symbol and its Migration)一书中,就绘出了卐字在全球范围内的分布图。过去一百多年的研究表明,在中国地区卐字的存在比图上显示得当更密集,不过此图仍有重要的参考价值。(如图22)

图22 Thomas Wilson所绘卐字在全球范围内的分布图;图片来源:Malcolm Quinn,The Swastika: Constructing the Symbol, Routledge,1994.

在欧亚大陆,卐字、十字和巫符☩常常和蹲踞式人形并列出现,这种情况一直持续到约公元前1000年的青铜时代——那时东西方文化还同时笼罩于萨满文化的历史大时空中,没有过度分化。

除了上文提到的萨满用品——祭祀时使用的木制鼓槌,埃文克人在日常生活中也将蹲踞式人形和十字放在一起。图23的弧形骨片有时挂在儿童摇篮上,中间是一个类似于☩的十字,两边各有一蹲踞式人形,再两边是星结,是否象征太阳不得而知。这个骨片显然具有护身符的作用。可见,萨满时代的蹲踞式人形,犹如现代中国民间广泛流行的蹲踞式人形剪纸抓髻娃娃一样,具有避邪功能。

图23 埃文克人挂在儿童摇篮上的弧形骨片,叶尼塞斯克博物馆收藏;图片来源:孙运来编译:《黑龙江流域民族的造型艺术》,天津古籍出版社,1990年10月,第4页。

尤卡吉尔人(Yukaghir ,亦作Yukagir或Jukagir),他们自称奥杜尔人(Odul),是极地西伯利亚冻原及灌丛带一群古代人的遗族,住在俄罗斯勒那河以东,20世纪晚期人数只有约1,100人。图24来自该族一个叫IgorShamanov的萨满,萨满神服是按鸟的特征设计的,衣服上肩部和腿部的蹲踞式人形代表萨满祖先,IgorShamanov从他那里汲取力量。而十字象征鸟,是萨满的辅助神。西伯利亚萨满认为,自己的衣服是鸟的皮,使他们能够在入迷状态下飞行。

图24 尤卡吉尔人萨满神服,十字与蹲踞式人形作为主要象征物,分布于衣服的前后两侧;图片来源:William W. Fitzhugh, Aron Crowell,Crossroadsof Continents: Cultures of Siberia and Alaska,Smithsonian InstitutionPress,1998,P.241.

图25是这件萨满神服的背部,它的肩部直接设计成飞鸟翅膀的样子,这些“轻世界”十字是鸟的象征,中间的“丰”字形装饰象征脊椎骨。

图25 尤卡吉尔人萨满神服背面;图片来源:WilliamW. Fitzhugh, Aron Crowell,Crossroads of Continents:Cultures of Siberia and Alaska,Smithsonian Institution Press,1998,P.297.

我们全面考察尤卡吉尔人萨满神服,就会发现它同图1所示,12000年前法国南部刻在骨头上的蹲踞式人形,实际表达的是同一种观念,只是表现形式存在巨大不同而已,一个是衣饰,一个是雕刻。它们腿部和上半身下垂的丝状物,当代表鸟儿的羽毛,从云南沧源绘有羽人巫师的岩画中,我们能清楚地看到这一点。(图26);蹲踞式是萨满神圣力量的象征;都表现了骨骼造型。唯一不同的是,这个萨满是一位男性,但在西伯利亚许多族群中,萨满本身就有雌雄同体的性质。比如西伯利亚涅涅茨人(Nenets)就认为,萨满神服的肚带是上界与下界之间的界限,从下半身那里分出上边的男性部分,而下半身属于女性。【26】

图26 云南沧源绘有羽人巫师的岩画,在马家窑文化中,肘部、膝部多残留这种羽毛装饰;图片来源:陈兆复、邢琏,《世界岩画I·亚非卷》,文物出版社,2011年1月,第64页。

在黄河上游距今5000年-4000年的马家窑文化中,我们能看到诸多将十字与蹲踞式人形放在一起的例子。这里,十字,卐字与☩符似乎是可以互换的,有的蹲踞式人形旁边有☩符,有的绘十字,还看到绘有的卐字的,由于这些字符都与太阳-鸟相关,可以认为都是萨满神力的象征,或直接代表巫,因为在甲骨文中,☩就是巫符。

上个世纪初,安特生在甘肃一带考察时,就看到过呈X光风格,展现骨骼的蹲踞式人形彩陶。这类彩陶之后出土或收集多件。(图27)是甘肃天水师赵村出土的彩陶罐,人形画出肋骨,明显为女性,但蹲踞式不明显,两肩部有十字纹,旁边还有十字纹装饰。中国社会科学院考古所编著的《师赵村与西山坪》指出:“该陶罐整个塑画似富有神秘的宗教色彩,推测该人像可能象征氏族中某种特殊身份或属于巫师一类的人物。”【27】

图27 甘肃天水师赵村出土的彩陶罐;图片来源:王志安:《马家窑文化彩陶文化探源》,文物出版社,2016年10月,第42页。

甘肃省马家窑文化彩陶博物馆有两件镇馆之宝,纹饰大体一致。图28所示这件最为精致,有X光风格的肋骨(从另一件肋骨边缘有横线将上半身带状物末端连在一起看,不似代表羽毛的带状物),女性性特征夸张,呈明显的蹲踞式,但小腿向上,与上臂相似。周围布满☩符,口沿处还有一圈十字。

图28 甘肃省马家窑文化彩陶博物馆收藏的周边有☩符的蹲踞式人形;图片来源:王志安:《马家窑文化彩陶文化探源》,文物出版社,2016年10月,第45页。

1975年,青海省乐都县柳弯出土一件蹲踞式人形同卐字绘画在一起的彩陶壶,马厂类型,年代约在公元前2350~2050年。蹲踞式人形和卐字都有强烈的变形,卐字呈肢爪状,与蹲踞式人形肢爪相似——这告诉我们,符号与人形具有一体的力量,如辅助神与萨满神力的融合。(如图29)

图29 青海省乐都县柳湾出土的一件彩陶壶。上图不是照片,是作者描绘的图样;图片来源:张朋川:《中国彩陶图谱》图谱第1041号,文物出版社,2005年4月。

在欧洲,我们能同样看到十字、卐字与蹲踞式人形并列的例子。图30左上是法国夏朗德省奎路瓦岩洞出土的公元前1200~公元前700年青铜时代的陶钵。右下图是法国莫拉昂卢瓦省出土的公元前1200~公元前700年青铜时代的酒杯残断。二者都有手拉手的蹲踞式人形。右下图中间卐字与蹲踞式人形并列在一起,特别值得注意。另外,法国和波兰的民间剪纸中也有手拉手的抓髻娃娃形象。据法国著名考古学家让·吉莱纳的研究,3000年前在法国的新石器时代遗址中就发掘出了中国最早培育的谷子,说明3000年前中国与西方的诸多交流就开始了。【28】

图30 法国十、卐字与蹲踞式人形并列的图饰。图片来源:靳之林:《抓髻娃娃与人类群体的原始观念》,广西师范大学出版社,2001年10月,第153页。

美洲与欧亚旧大陆不同,它的蹲踞式人形在精神生活中的重要应用一直持续到近代。在南北美洲,都有将十字与蹲踞式人形并列的例子,那些十字的形状有的还能看到鸟的影子。图31是美国亚利桑那州东部岩刻,,约为公元800年的作品,其中有手印,螺旋这些遍布世界的古老象征符号,也有多个蹲踞式人形,形态不一,岩画左上部有十字形飞鸟,也有太阳纹饰。整个画面充分表现萨满文化特征,从手足的情况看,作者是将人手脚直接描绘成鸟爪——那是入迷状态下如鸟一样飞翔的萨满。研究表明,美洲一些岩画的作者就是服过迷幻药的施法萨满或普通人。

图31 美国亚利桑那州东部岩刻;图片来源:陈兆复、邢琏,《世界岩画Ⅱ·欧、美、大洋洲卷》文物出版社,2011年1月,第173页。

秘鲁印加人的雷瓜伊文化分布于秘鲁中部,跨越高原与沿海,该文化年代为公元前100~公元600年;他们的陶器以高岭土为原料,葬俗极度豪华,其陵墓是安第斯世界最为豪华的墓葬。图32是建筑物形陶瓮,现藏秘鲁国考古学、人类学和历史学博物馆。这个陶瓮上面是一个房子,房顶有鸟形装饰,房子两边是两个蹲踞式人形,身体正中菱形内有个似鸟的十字,瓮身正面有规整的十字,旁边的装饰包括龙等等。

图32 秘鲁雷瓜伊文化建筑物形陶瓮;图片来源:中国国家博物馆编著:《失落的经典:印加人及其祖先珍宝精粹》,中国社会科学出版社 , 2006年3月,第175页。

世界上普遍存在十字及其相关联纹饰与蹲踞式人形并列的情形,十字的原型是萨满的辅助神鸟,蹲踞式人形常常代表萨满祖先——那么萨满与其辅助神符号是如何在东西方分别演化的呢?这象征着东西文化的历史分野!

在回答这一问题之前,我们先在弄清楚,蹲踞式人形为何呈蹲踞状?换言之,蹲踞式人形的原形究竟是什么?这是一个学者们长期争论,却悬而未决的问题。

三、蹲踞式人形的意义及东西方文明的分野

直到今天,还有学者称蹲踞式人形为“蛙形”,或直接称为“青蛙夫人”,事实上史前艺术家们观察动物的形态相当敏锐,根本不低于现代人。所以东西方史前艺术家的描绘青蛙或蟾蜍时,都会表现出巨大滚圆的腹部,在现存诸多萨满文化中,我们也能看到这一点。

造成上述误读的原因是个别蹲踞式人形的腿部处理得过于简单,如图28那样直接呈“V”形,粗看起来上下肢如蛙腿。但人形和蛙纹还是容易区分的,就是蹲踞式人形基本没有巨大的腹部。且许多蹲踞式人形的肘部和膝部有带状物,这是史前蹲踞式人形的一个重要特征,用以象征入迷状态下人的飞行,青蛙显然没有这些特征。(如图33)

图33 许多蹲踞式人形的肘部和膝部有带状物,这是史前蹲踞式人形的一个重要特征;2016年11月12日笔者摄于甘肃省博物馆。

甘肃省博物馆将这类马家窑文化中晚期彩陶代表性纹饰称为“神人纹”,是有道理,因为“蹲踞式”犹如今天欧亚大陆代表神性的头部光环一样,也是神性的象征。

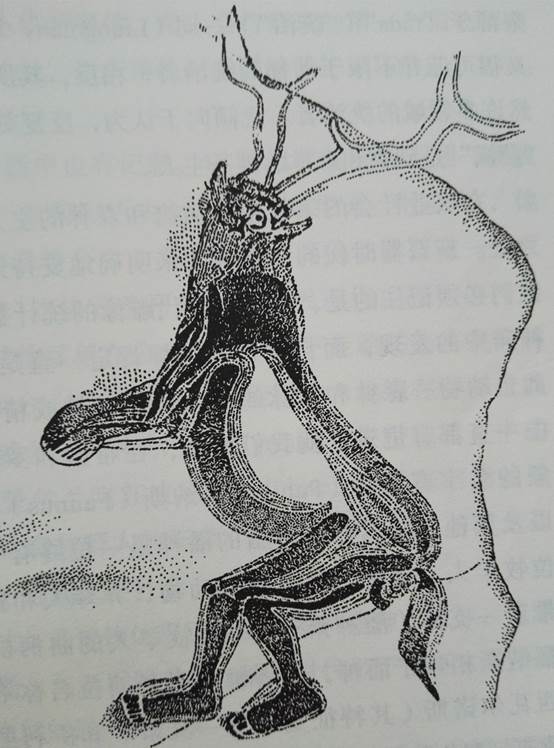

诚如伊利亚德所说的,“旧石器时代人类的精神世界是由人与动物之间的神秘关系所主宰的”,这在早期岩画中表现得特别明显,这些图案是人与动物的合体,是扮成动物或戴着动物面具的人。有些人-动物造型已经呈现出“蹲踞式”。如法国阿列日省莱斯-特洛伊斯-弗雷尔斯洞穴中著名的“男巫”像,他有一双鹿角,呈侧面蹲踞式。年代距今15000年。(如图34)

图34 法国阿列日省莱斯-特洛伊斯-弗雷尔斯洞穴中著名 “男巫”像;图片来源:【美】金芭塔丝《女神的语言》,苏永前,吴亚娟译,社会科学文献出版社,2016年3月,第304页。)

在中国青铜器中,有一类“虎食人”造型令学者们大疑惑不解,这类造型的基本特点是动物口中含着人的脑袋,或抱着人头。其中以商代晚期虎食人卣(yǒu)最为著名,这类商代的盛酒器共有两件,相传出土于湖南省安化、宁乡交界处。一件藏于法国巴黎市立东方博物馆,一件藏于日本泉屋博古馆。一些学者凭空猜想这是商代统治者专横残暴的象征,以此造型威吓奴隶。(如图35)

图35 日本泉屋博古馆藏商代晚期虎食人卣;图片来源:《中国青铜器全集》第4卷,文物出版社,1998年9月,第148页。

如果我们放眼全球,就会发现“兽食人”造型是整个环太平洋的现象,且都与萨满文化有关,那些兽代表着萨满或普通人的保护神,或称密友(alter ego),在北美西北太平洋沿岸的土著印第安人中,保护神是一个人治疗疾病,成为战士,获取财富的保证。当地的夸扣特尔人(Kwakiutl)有两种“兽食人”造型。一种是熊吞噬人头,表示新入会者消失,那也意味着重生,获得萨满能力的开始;(如图36)另一种是熊触摸人头,代表熊在保护人。(如图37)这种小雕像是荣誉的标志物,常在宴会和其他节日场合展示。

图36 夸扣特尔人的“兽食人”造型:熊吞噬人头;图片来源:Early Chinese Art and the Pacific Basin: A PhotographicExhibition,Intercultural Arts Press,1968,P.77.

图37 夸扣特尔人的“兽食人”造型:熊触摸人头;图片来源:Early Chinese Art and thePacific Basin: A Photographic Exhibition,Intercultural Arts Press,1968,P.77.

北美西北太平洋沿岸有的印第安人部族,图腾柱上就刻着兽食人造型,或直接将兽头戴在萨满头上。

如果我们细致观察,就会发现“兽食人”造型中的人常常呈“蹲踞式”。笔者认为,人获得了动物的神力,史前艺术家为了表现这一点,让人像动物一样呈“蹲踞式”——也因此,“蹲踞式”在漫长的史前时代逐步成为神性最普遍的象征之一。

直到今天,在墨西哥一些地方,人们还在宗教仪式上扮成美洲虎(即美洲豹),表演玛雅古老的仪式。为了表现美洲虎的动作,舞蹈者要做出“蹲踞式”造型。(如图38)在玛雅的古代陶器上,我们也能看到美洲豹的“蹲踞式”造型。

图38 在墨西哥一些地方,今天的人们仍旧扮成美洲虎表演古老的玛雅宗教仪式;图片来源:墨西哥国家人类历史学院、首都博物馆编著:《美洲豹崇拜:墨西哥古文明展》,文物出版社,2006年7月,第167页。

“兽食人”的艺术表现形式除了显示整个人身,有时只显示头部,即兽口中含头,或干脆戴怪兽头饰,这在环太平洋地区相当普遍。在中国,虎头帽是民间儿童服饰中比较典型的一种童帽样式,今天,在京东、淘宝上能搜到不少这样的商品——二十一世纪的现代人已经很少有人知道它是石器时代萨满文化的遗存,代表着人类文化的最底层结构。

用“兽食人”的形式表现“人与动物之间的神秘关系”实际上并不普遍,所以特别引人注目。更多的人-动物造型是兽首人身(怪兽)、人首兽身、人骑兽(包括人背兽、人抓兽,踏兽等等)、人伴兽(兽伴人)。

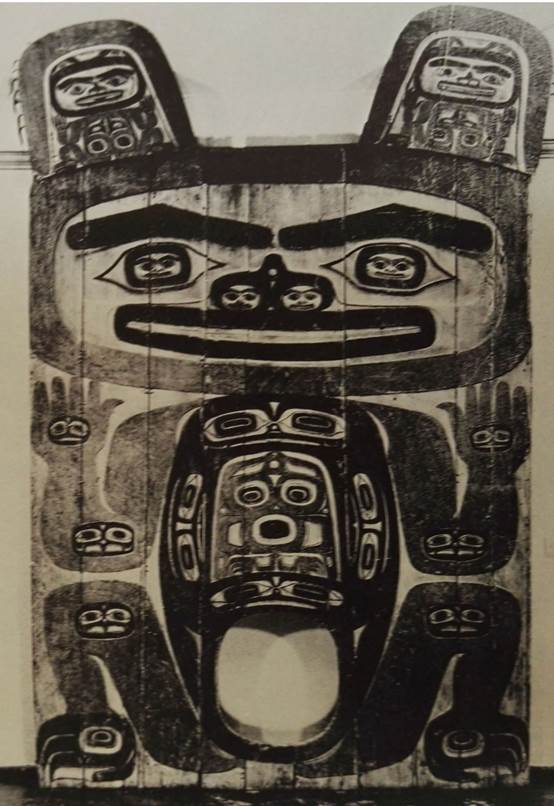

在环太平洋地区,许多兽首人身(怪兽)造型身体都呈蹲踞式,很好地反映了“蹲踞式”的神性本质。这里我们仅举一例,在美洲西北海岸地区,蹲踞式兽形常常出现在一些部族的艺术上,图39是沙克酋长的屏风,它同酋长和社会特权紧密联系在一起,其作用是隔开酋长和普通民众。在这个蹲踞式兽形的下腹部有一个大洞,从房间的一侧到另一侧,酋长必须经过这个洞口,重复西北海岸地区继承确认仪式中的消失再生过程。穿过这个蹲踞式兽形腹部的大洞意味着生命的肉体和精神的完全改变,只有那些同超自然世界建立起联系的人才胆敢完成这一危险的旅行。

图39 美洲西北海岸地区沙克酋长的屏风,充分表达了酋长的精神和社会优越地位;图片来源:Early Chinese Art and the Pacific Basin: A PhotographicExhibition,Intercultural Arts Press,1968,P.46.

蹲踞式人形源于萨满文化动物辅助神(保护神)与人的合体,标志着人类文化的最

底层结构。它必然随着萨满文化在世界各地的衰落和萎缩而逐步消逝,或以名种形式残存于民间巫俗中。

约从公元前3000年开始,象征萨满祖先的蹲踞式人形就在西方世界衰落了,但象征萨满重要辅助神鸟的十字架公元五、六世纪成为基督教的标志,流传至今。学者的研究表明,耶稣受难时,钉死他的十字架并不是十字,而是“T”形——据说是古埃及的基督徒最早使用标准的十字架。

《中西纹饰比较》一书的作者写道:“由于十形纹饰之最初出现,距今极其久远,故而几乎无法探究它的‘起源’或‘本来含义’;或者,更可能的是,它与其它古老纹饰一样,从一开始就有种种不同的象征意义,因为它们曾分布于古代世界的各个不同地区。不过,随着基督教的兴起和发展,十形纹饰越来越多地出现在与基督教有关的各种物件上,以致后世有人误以为十形纹饰起源于基督教了。”【29】

除了十字,巫符“☩”也被西方民间作为魔法师(magician)的象征符号保留了下来,并一直持续到今天。

与西方不同,十字在中国并没有成为一个显著的符号,它和“☩”、“卐”一样都成了文字。据饶宗颐先生研究,“卐”在甲骨文中共有三义,一是代表天象,状云气景象;二是为万舞的“万”字;三是用于人名。【30】

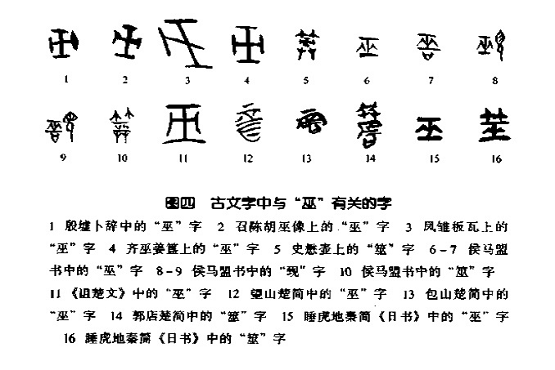

“☩”即“巫”字,直到西周时,巫字仍保持这种原始写法,后来只有战国的《诅楚文》保存了这一写法。李零先生曾列出古文字中“巫”字写法的变化。(如图40)

图40 古文字中“巫”字的写法;图片来源:李零:《中国方术续考》,中华书局,2016年2月,第33页。

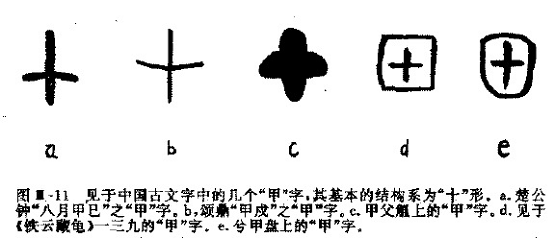

十字成为中国文字中“甲”的基本字形,甲字为天干之首,可能十字在中国古人心中的地位也非同一般。图41是中国古文字中的甲字形。

图41 中国古文字中的甲字形;图片来源:芮传明、余太山:《中西纹饰比较》,上海古籍出版社,1995年11月,第107页。

蹲踞式人形在中国后来的演变相对复杂,分为三个方向,一是演变成“天”字、“大”字;二是转化为中国最高思想范畴道(太一)的符号;三是成为民间巫术剪纸抓髻娃娃以及象征吉祥的寿字纹。

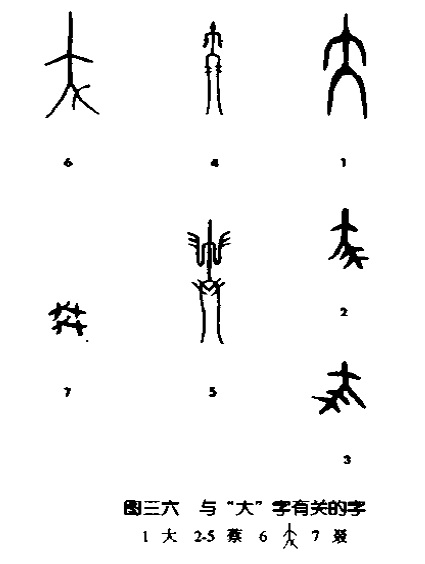

天,东汉许慎《说文解字》释云:“颠也。至高无上,从一、大。”在中国古文字,大和天的形象都是蹲踞式人形的造型,只不过“天”字强调头,而“大”字只用一条竖线代替头。(如图42)

图42 古文字中与“大”有关的字;图片来源:李零:《中国方术续考》,中华书局,2016年2月,第170页。

特别需要注意的是,在金文中,天字很多用于族徽,且保存着蹲踞式人形有的垂阳,有的不垂阳的风格。著名考古学家邹衡先生指出:“周族中还有一个著名的氏族,徽号叫![]() 或

或![]() ,即‘天’。金文中,画人体的族徽很多,天字的特征是:正面站立,圆头,两肩平张,两臂下垂,两腿分开,手足皆外撇。1963年在陕西扶风齐家村发现了《文考日己方尊》、《方彝》、《方觥》三器(《考古》1963:8,页414,图版贰:l-3),同铭,同花纹,同形制作风,其为一家同时铸造无疑。但其族徽有如上两种画法:一种带一小鸡儿,一种没有。可见这两种写法是相通的。”【31】

,即‘天’。金文中,画人体的族徽很多,天字的特征是:正面站立,圆头,两肩平张,两臂下垂,两腿分开,手足皆外撇。1963年在陕西扶风齐家村发现了《文考日己方尊》、《方彝》、《方觥》三器(《考古》1963:8,页414,图版贰:l-3),同铭,同花纹,同形制作风,其为一家同时铸造无疑。但其族徽有如上两种画法:一种带一小鸡儿,一种没有。可见这两种写法是相通的。”【31】

邹先生没有意识到,蹲踞式人形有的有下垂的外生殖器,有的没有,这是世界性的现象,它描述的人形则是典型的蹲踞式人形。这类族徽“天”字下多有一兽形,“人骑兽”是重要的萨满文化造型。邹衡先生依骑兽的不同形状将其分为六类。(如图43)

图43 带天字的商周时期“人骑兽”族徽;图片来源:邹衡:《夏商周考古学论文集》,文物出版社,1980年10月,第340页。

李零教授敏锐地察觉到,蹲踞式人形“大”与道、太、太一这些概念的互换关系。他特别指出《老子》第二十五章称道为“大”。实际上,道、大、太一三个概念异名同实,都以萨满文化中蹲踞式人形象征天道、神性。他写道:“包山楚简提到‘太一’,其名作‘太’,这点就很值得注意。由此,我们发现了许多相关的现象。例如:(1)“兵避太岁”戈和《避兵图》中的‘太一’神都是用形如‘大’字的人形来表示,实际是以‘大’字代指‘太一’;(2)曹氏朱符的第二符把‘太一锋’叫做‘大、天一’,虽然我们可以把‘大’理解为‘大(太)一’之省,但也可能是以“太”代指“太一”; (3)《老子》除常以‘一’称‘道’,也有以‘大’称‘道’的例子,如其第二十五章说‘有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大’对比于《吕氏春秋·大乐》‘道也者,至精也,不可为形,不可为名,强为之名,谓之太一’。可见‘大’正指‘太一’;(4)《礼记·祭法》:‘燔柴于泰坛,祭天也;瘗埋于泰折,祭地也’,称礼天之坛为‘泰坛’,汉武帝立甘泉宫太一坛也把‘太一坛’称为‘太畤’。这些现象似表明‘太一’的概念本来就可用‘大’、‘太’或‘泰’来表示。”【32】

前不久,我和北京外国语大学国际关系学院的大卫·巴拓识教授(Prof. Dr. David Bartosch)讨论Magician的象征符号“☩”在欧亚大陆的传播。他告诉我,在英语中的magician和master,和拉丁语的magister, magus, magi, 德语的Meister, 这些词的词根“mag”都是大的意思,来自阿维斯陀语——阿维斯陀语是一种古老的印欧语言,属于伊朗语族的东伊朗语,也是波斯古经《阿维斯陀》成书时所使用的语言。阿维斯陀语产生于欧亚大陆的核心地带——在中国文字中,蹲踞式人形本身就是大的意思。这种现象绝对不是偶然的,标志着欧亚大陆文化深层次上的有机联系!

中国哲学的最高范畴道又称为“太一”,西汉武帝时曾立坛祭太一。有明确题记文字依据的太一像见于湖南长沙马王堆 3 号汉墓出土的一幅帛画。其中太一像下跨一条龙。太一迎面站立,呈蹲踞姿势站立。左腋下书一“社”字,头右侧题“大一将行,囗囗神从之,以……”(图44)

图44 1973年湖南长沙马王堆 3 号汉墓出土的一幅帛画,李零先生称其为“避兵图”,中间有一带题记“太一”像;图片来源:李零:《中国方术续考》,中华书局,2016年2月,第170页。

据东南大学潘中华先生在《汉画“太一”像——对象征图像的一次具体考察》中考证,两汉图像资料中,伏羲女娲中间突出的人物当都为“太一”。笔者注意到,这些人物多呈“蹲踞式”。潘中华先生还指出:“从汉画‘太一’神像的发展情况看来,‘太一’神像不多见,并且消失得较快。例如在武梁祠伏羲像中所见的那样,中间的‘太一’像在东汉末期似乎已经完全丧失了原有的意义,成了一个形式化的附属物。这里面的原因固然部分是由于‘太一’神及‘太一’崇拜步入了衰落,另一方面可以用出现了更好的形象来解释。原本‘太一’神像就借用了伏羲和女娲的象征形象,它对伏羲和女娲像的补充不过只有中间那个象征阴阳合和的巨人形象而已。在伏羲、女娲像中,阴阳合和很快出现了一个相当简便、美观的形式——交尾。”【33】

道本来无形无象,随着社会的理性化,“太一”像消失似乎也有其必然之势。但在包括诸多少数民族在内的中国民间社会,蹲踞式人形长期存在,它演化成了抓髻娃娃以及象征吉祥的寿字纹——寿字纹原形是垂阳的蹲踞式人形(即男性抓髻娃娃,如图45)。

图45 山西新绛县城明代住房建筑门楣木雕上的“寿”字,明显呈蹲踞式人形,垂阳;靳之林:《抓髻娃娃与人类群体的原始观念》,广西师范大学出版社,2001年10月,第238页。)

中央美术学院的靳之林教授在《抓髻娃娃与人类群体的原始观念》一书中,对这些民间美术做了周详的考察,感兴趣的朋友可以参阅,该书由广西师范大学出版社2001年10月出版。但靳先生认为抓髻娃娃的原型是天字的族徽,则显得立论过于轻率。

从古老的萨满神词,到二十一世纪最新学术成果。跨越一万年的人类史,对蹲踞式人形及十字(卐和☩)演变轨迹的考察给了我们太多的启迪。

在世界上大多数地区,石器时代萨满及其辅助神早已经退出的历史的舞台,但它们的影响力却持续地影响着东西方文明的核心——十字架成为西方一神教基督教的标志,蹲踞式人形已经融入中国文化的方方面面,它在汉代甚至成为中国最高哲学范畴道的象征。

在地球的每个角落,几乎都存在萨满文化的因子。因为萨满文化是人类文明的基础,是它的底色。如果把当代地球上诸多迥异的文明比作一座座高楼大厦,那么萨满文化则是这些高楼大厦的地基。现代人在“文明特殊论”、“文明至上论”、“文明冲突论”的口号之下常常忘记这一点

万丈高楼平地起,失去基础的文明是危险的!

萨满文化作为人类文明共同体的基石,我们要继承的绝对不仅仅是一些象征符号,对这些符号的研究只是引导我们“返本”的路标,我们的真正目的是“开新”,走向全球化时代的新文明。人类文明的萨满文化底层告诉我们太多的东西,这些东西正是处于人工智能时代的我们所欠缺的,它们包括:

——对天地神明的敬畏。人类只是宇宙的极小部分,我们当学会同其他生命共处。蹲踞式人形本身就是动物与人的合体形态,我们当如萨满时代的先民一样学会如何与自然、其他物种和谐相处,对一切生命平等尊重。

——对不同文化的包容。犹如树叶一样,世界上恐怕没有两个完全一样的文化,也没有两个完全不同的文化。笔者在研究过程中深刻体会到,人类文明是一个建基于萨满文化的连续的有机体,即使在中国文化所在的地理上相对封闭的东亚大陆,它也一方面同欧亚非旧大陆紧密联系在一起,又与太平洋文化圈息息相关。我们没有理由“反对”某种文化或文明,犹如我们不能以左手消灭右手一样,那样将是愚蠢的。

——对文明共同体的信心。在由现代科学技术推动的全球化时代,人类最缺乏的就是精神、思想和学术的跨边界沟通。近年民粹主义崛起的背后何尝没有上述狭隘观念的阴影。全球化时代呼唤人类文明共同体,萨满文化当是它的基础和原型。

英国宗教学家凯伦·阿姆斯特朗(Karen Armstrong)在《轴心时代:塑造人类精神与世界观的大转折时代》一书的前言中写道:“在20世纪当中,我们目睹暴力以空前的规模爆发。令人悲痛的是,我们彼此伤害和损毁的才能已然可与人类非凡的经济和科学进步相媲美。我们似乎缺乏某种智慧,以将侵害控制在安全和适度的范围之内。最早的两枚原子弹在日本广岛和长崎爆炸,于人类现代文明辉煌成就的中心展现出以恐怖手段造成的自我毁灭。由于我们不再将地球尊为神圣,而仅将其视为一种“资源”,人类面临着爆发环境灾难的危险。除非发生某种能与人类的科技禀赋相并行的精神变革,否则我们将不太可能拯救这个星球。纯粹理性的教育无济于事。直到付出代价,我们才发现,一所杰出的大学可与集中营比邻而居。奥斯威辛、卢旺达、波斯尼亚,以及纽约世贸中心的垮塌,无一不是现实真谛阴郁的显露。这使我们领悟到,当每个人的神圣感丧失之后将会发生什么。”【34】

在人类将理性精神发挥到几乎极致的时代,是人类反省自身德性的时候了。神圣感的建立不能只基于轴心时代西方的一神教和东方世俗化的道统,还要充分借鉴萨满文化的经验——那才是人类文明最深的根脉,它牢牢植根于石器时代人类文明的基岩之上!

笔者深信:萨满文化,人类文明的原点即建设人类文明共同体的起点……

注释:

【1】【美】L.S.斯塔夫里阿诺斯:《远古以来的人类生命线:一部新的世界史》,中国社会科学出版社,1992年,第27页。

【2】【美】米尔恰·伊利亚德:《宗教思想史》,上海社会科学院出版社 , 2004年6月,第20~21页。

【3】富育光、孟慧英:《满族萨满教研究》,北京大学出版社,1991年7月,第23页。

【4】【美】米尔恰·伊利亚德:《宗教思想史》,上海社会科学院出版社 , 2004年6月,第21页。

【5】【以色列】约瑟夫·加芬克尔:《试析近东和东南欧地区史前彩陶上的舞蹈纹饰》,杨谨译,载《考古与文物》,2004年第1期。

【6】【以色列】约瑟夫·加芬克尔:《试析近东和东南欧地区史前彩陶上的舞蹈纹饰》,杨谨译,载《考古与文物》,2004年第1期。

【7】孙运来编译:《黑龙江流域民族的造型艺术》,天津古籍出版社,1990年10月,第53~54页。

【8】孙运来编译:《黑龙江流域民族的造型艺术》,天津古籍出版社,1990年10月,第88页。

【9】孙运来编译:《黑龙江流域民族的造型艺术》,天津古籍出版社,1990年10月,第89页。

【10】【美】米尔恰·伊利亚德《萨满教总论》,收入《萨满教文化研究》第二辑,天津古籍出版社,1990年10月。

【11】【美】米尔恰·伊利亚德:《神圣的存在:比较宗教的范型》,晏可佳、姚蓓琴译,广西师范大学出版社,2008年8月,第120~121页。

【12】芮传明、余太山:《中西纹饰比较》,上海古籍出版社,1995年11月,第152~160页。

【13】高福进:《太阳崇拜与太阳神话》,上海人民出版社,2002年3月,第75页。

【14】转引自曲枫:《张光直萨满教考古学理论的人类学思想来源述评》,载《民族研究》2014年第5期。

【15】宋和平:《满族萨满神灵初探》,收入《萨满文化辩证:国际萨满学会第七次学术讨论会论文集》上,大众文艺出版社,2006年10月。

【16】【匈牙利】米哈依·霍帕尔,《图说萨满世界》,白杉译,内蒙古自治区鄂温克族研究会,2001年,第169页。

【17】富育光:《萨满论》,辽宁人民出版社,2000年9月,第217~218页。

【18】张亚莎:《西藏的岩画》,青海人民出版社,2006年9月,第113页。

【19】芮传明、余太山:《中西纹饰比较》,上海古籍出版社,1995年11月,第85~86页。

【20】富育光:《萨满艺术论》,学苑出版社,2010年7月,第107页。

【21】郭淑云:《原始活态文化——萨满教透视》,世纪出版集团、上海人民出版社,2001年8月,第441~443页。

【22】郭淑云:《原始活态文化——萨满教透视》,世纪出版集团、上海人民出版社,2001年8月,第447页。

【23】梅维恒:《古汉语巫、古波斯语Magus和英语Magician》,收入【美】夏含夷主编《远方的时习》,上海古籍出版社,2008年4月,第72页。

【24】梅维恒:《古汉语巫、古波斯语Magus和英语Magician》,收入【美】夏含夷主编《远方的时习》,上海古籍出版社,2008年4月,第73页。

【25】芮传明、余太山:《中西纹饰比较》,上海古籍出版社,1995年11月,第96页。

【26】【匈牙利】米哈伊·霍帕尔:《西伯利亚萨满教的宇宙象征》,收入《萨满文化解读》,吉林人民出版社,2003年3月。

【27】转引自王志安:《马家窑文化彩陶文化探源》,文物出版社,2016年10月,第48页。

【28】参阅靳之林:《抓髻娃娃与人类群体的原始观念》,广西师范大学出版社,2001年10月,第153~154页。

【29】芮传明、余太山:《中西纹饰比较》,上海古籍出版社,1995年11月,第102页。

【30】饶宗颐:《符号·初文与字母:汉字树》,上海书店出版社,2000年3月,第99~100页。

【31】邹衡:《夏商周考古学论文集》,文物出版社,1980年10月,第338页。

【32】李零:《中国方术续考》,中华书局,2016年2月,第177~178页。

【33】潘中华:《汉画“太一”像——对象征图像的一次具体考察》,东南大学,2005年6月,第38~39页。

【34】【英】凯伦·阿姆斯特朗:《轴心时代:塑造人类精神与世界观的大转折时代》前言,孙艳燕、白彦兵译,海南出版社,2010年5月。

上篇:

下篇:

甘肃省马家窑文化研究会

甘肃马家窑彩陶文化博物馆

地址:甘肃省临洮县南关1号临宝斋文化楼

电话:+86 13893202682 13993202088

甘肃省马家窑文化研究会鉴藏委员会

地址:甘肃省兰州市城关区城隍庙西一楼6号临宝斋

电话:+86 13893202682

来信来稿:3027199@qq.com

Copyrights© 2010- All Rights Reserved 版权所有 甘肃省马家窑文化研究会

总访问 次 陇ICP备05004307号 设计制作 宏点网络

甘公网安备 62112402000025号

甘公网安备 62112402000025号