“丝绸之路彩陶文化研讨会”论文二

欧亚大通道人类早期“羊文化”的演化[1]

焦虎三

(中国非物质文化遗产研究院,四川绵阳 621000)

[摘要]:本文通过对全球范围内旧石器时代最早一批与野生羊有关的岩画,以及在最早羊的驯化地和早期驯化羊扩散地出土的一系列与驯化羊有关的艺术、宗教用品的系统梳理,分析了人类早期从动物崇拜、“前羊崇拜期”至“羊崇拜”、“羊图腾崇拜”的演化路径,认为:人类早期的“羊崇拜”习俗与驯化羊的历史进程息息相关,驯化羊的起源地,也是“羊崇拜”习俗最早的诞生地;而随着驯化羊的扩散与驯化者的迁徏,“羊崇拜”行为以其发源地为中心,向周边扩散。

[主题词]:考古 西亚 羌族 羊文化 羊图腾

[作者简介]:焦虎三(1968—),男,四川成都,中国非物质文化遗产研究院羌文化保护与发展研究中心副研究员。研究方向:藏彝走廊羌、藏文化与历史。

从历史角度而言,人类诞生之初,人与动物之间就一直存在着难分难解、牵扯不断的密切关系。动物从异物、猎物到人类之伴,再进入人类的宗教、艺术、科学与生活之中,被人崇拜又被人驯化,这种历史就是人类自身成长史的一个缩影,而“人与羊”的关系演化,只是这种缩影的生动表现与具体展示而已。在人类文明发展历史中,羊是一种深刻改变了人类生活与历史进程的动物,而“人与羊”的密切关系,也催生出遍布欧亚大陆的“羊崇拜”与“羊图腾崇拜”习俗。在东方文明中,“羊文化”已成为中国传统文化的核心组成部份,众所周知,深刻影响中国历史轨迹的“羌”,其字形即为“羊+人”。对一习俗早期发展轨迹的历史考察,一方面,可以让我们更深刻理解从旧石器时代至铜石并用期,人类早期宗教发生与其生活实践的联系;另一方面,对我们重新认识“羊文化”在中华历史上的起由提供借鉴;同时,在傩面具中,动物面具也是非常普遍的一个面具种类,傩面具中的动物面具,大多可归于玛格丽特·穆里言及的“角神”,其中,“饰羊角”的行为或“羊角”面具,在傩面具中也运用十分普遍,其历史也十分悠久。

本文通过对全球范围内旧石器时代最早一批与野生羊有关的岩画,以及在最早驯化地和早期扩散地出土的一系列与驯化羊有关的艺术、宗教用品的系统梳理,重点在于分析人类早期从动物崇拜、“前羊崇拜期”至“羊崇拜”、“羊图腾崇拜”的演化路径,这种研究对于我们今天分析傩面具中“羊面具”的由来据也有一定的参考价值。以上研究,资料与实物多散见于东西方各种零乱的文献与博物馆(院)之中,国內外学界,将之融为一体加以介绍和论证,至今也鲜有专见;其次,周传慧同志曾有《羌族羊崇拜考》一文,认为:“羌族中是不存在羊崇拜的。一些学者关于羌族崇拜羊或羊神的论点,皆是在没有全面分析研究的情况下得出的片面结论,因而是不足为信的。”[1]关于羌族与羊的关系,比如“羌”命名与羊的关系、羌人生活、信仰与羊的关系、释比文化与羊的关系等内容,国内相关论著也有不少,在此笔者不再重论,本文偏重于人类早期“羊文化”演化研究,就此而言,从一个侧面也可以说明“羊崇拜”是人类(包括羌族)普遍的信仰行为,借此与周传慧同志商酌。文陋识浅,万望方家不吝指正。

一、旧石器时代岩画中猎物的“羊”

以“羊”为对象的动物崇拜和自然崇拜是人类远古先民较普遍的一种崇拜形式,至今仍然在全球许多地区存有遗存。在全球范围内,从文化角度而言,人与羊的关系最早产生于旧石器时代,至今所发现的相关文物,欧亚大陆有所发现。如瑞士边界曾发现两块线雕的骨片,已认定为旧石器时代的雕刻品,一片雕刻有长着叶子的嫩叶,另一片雕刻就有野山羊。在欧洲已发现的旧石器时代的众多岩画中,年代一般都经C14等技术手段校正,有较为准确的判定,其中也出现了不少与“羊”有关的图案。如:法国哥摩(Font de Gaume)洞窟岩画中,年代距今12,000~14,000年之间,绘有羚羊3只;尼奥(Niaux)洞窟崖壁画中绘有山羊,是属于马格德林文化期中期的产物;(图一)西班牙阿弼拉(Alpera)岩画点中,画有30多只羊;[2]在亚洲,年代较早的岩画发现于蒙古阿勒泰西部支脉,霍依特-采克尔河谷的洞窟中,奥克德尼科夫认为其属于旧石器时代,但这点并不确认。岩画是用各种赭石调子的颜色画成的,可分成十三组,分布在洞窟深处的壁上和顶上,有用颜料涂绘的动物的轮廓,其中有公牛、山羊的图画。这其中,最值得一提的是,在法国“三兄弟”洞窟岩画中(岩画中一部分定为奥瑞纳文化期,另一部分定为马德林文化期),有两个半人半兽的特殊形象,其中一个他跟随在奔跑的鹿与野牛之后,手中拿着一个长形物,一头插在嘴里,可能是在吹一只笛,画中人物头饰羚羊角(另一半人半兽形象中人物头饰鹿角);大致的图案也出现于泰勒洞穴中,出土有一骨制“权杖”,“上刻三舞者,均为双足,佩戴岩羚羊面具和饰物”。[3]

对于产生于旧石器时代岩画中这批羊的图案,有以下几点值要我们关注:

其一,这批羊明显均为野生种,并非人工驯化;

其二,这批图画均为狩猎经济的产物,岩画中的动物图案也大多与原始人狩猎行为相关,如艾伯特·斯基瓦在《拉斯科洞窟与艺术的诞生》一书中便认为“不管我们对这个形象抱什么看法或得出什么结论,作为一个整体,这幅壁画是和狩猎直接有关。这个鹿角的人(或神)与下面的动物群显然有着不可分割的联系。而且不论这个鹿角形象,是不是真的被当时的人们看作具有某种神圣的力量,但是,岩画中所反映出来的人与兽的位置的安排,对马德林文化期的人们来说,它总是具有其实际意义的。”[4]

其三,虽然在“三兄弟”洞窟与泰勒洞穴中出现饰羚羊面具(头角)的巫者,但这种行为只能算是一种泛化的与狩猎动物有关的巫术行为,可能并不针对某一特定的动物。洞穴中还发现有一个投矛器,上雕刻有一对动物的打斗图。(图二)一般认为表现的是雄性山羊间的争斗,说明此时原始人对于山羊的习性已有深刻了解,但与并不能代表人们对羊重要性的认知,所以,这一切均不能称为专指的“羊崇拜”行为。

|

图一:法国尼奥洞穴壁画中的野牛与野山羊 |

图二:“三兄弟洞穴”中投矛器上雕刻的动物打斗图 |

|

|

|

|

图据:《外国岩画发现史》 |

|

即使如吕西安·莱维—布吕尓与Д.Е.海通、托卡列夫等人,认为其与图腾崇拜信仰与仪礼有关,但也只是其起源伊始的原始面貌,不能将之与以后的“羊崇拜”、“羊图腾”等宗教信仰与巫术行为完全对等看待。[5]在玛格丽特·穆里(MargaretMurie)的论述中,虽然她认为:“旧石器时代人类从事狩猎,而新石器时代与青铜时代人类却从事牧业与农业。这些时期的人类尤其崇拜角神,因为无论对猎人还是牧人,动物都是生存的必需品”,专著中她提出了一个重要的学术概念——“角神”,但在旧石器时代,明显也可以看出,“角神”存在泛化现象,更多还是野生的鹿角、牛角,并不专指野生的“羊角”。[6]

这一点重要区别,在中国西南部居于岷江上游崇山峻岭间的羌族思想观念中,至今也有所反映,如据羌族学者余永清调查,在龙溪沟的一处羌寨内有两户相邻的村民,一户以狩猎为生,一户以放牧为生。两户村民和村中其他村民一样,均信仰同一个山神和寨神,但在各自信仰的生计神上却区别明显,前者家中供有猎神,其泛指一切能狩猎到的动物,包括野牛、羚羊、野山羊,并无专指,而后者家中只供奉驯化羊演化出的“羊神”。“确实无疑的事实是马德林文化期(奥瑞纳文化期必然有与此相似之处)的人感觉到动物不再具有力量,而人的力量却愈来愈强,并处于支配的地位。尽管他们把动物看作为某种和世界的直接作用有关的力量,并且这种力量比人类弱小的技艺来说,似乎时时刻刻都可以发挥出一种无可比拟的力量来;但是,假如人们的努力已达到预期的结果,他们就会认识到,那些由于体力劳动和思维推理的帮助而实现了的结果是动物所达不到的。”[7]笔者这一看法,在有关专家对欧洲已知125个遗址的考察中也得到应证:在125个遗址中有66个洞穴绘有上千种动物形象,据统计,马610匹,野牛510只,猛犸205头,野山羊1 76只,公鹿112只,驯鹿84只……;[8]在其他不同地区,动物形象的数量比例有所变化,但野山羊画面数量均非主要。又如在中、东欧这一时期的原始动物雕像中,动物形象的数量比例从高到低依次为猫科动物、熊、马、犀牛与鸟,羊也未占主要地位;其四,起码从至今已发现的与“羊”有关的石器时代的岩画来看,在欧亚大陆,由西向东显现出年代先后的发展与递进轨迹,如在欧洲,年代最早可追溯至奥瑞纳文化期,明显均为野生羊;而在亚洲中、西部岩画点中,较早的也出现在中石器时代或新石器时代早期,有些已可判断为驯化羊;如:印度米尔扎布尔地区的巴萨乌利岩阴壁画,最早创作时代可上溯到旧石器时代晚期,壁画内容为狩猎和战斗等场面;印度中部的维德哈—沙特普拉山脉中的岩画,也认为产生于旧石器时代晚期,也有狩猎图,但这批早期岩画中未见有羊的图案,至中石器时代,岩画中才绘有羚牛,同样的情况也出现在蒙古,上限属于新石器时代的蒙古北部色楞格河上游的楚鲁特岩画是蒙古境内最大的岩画群之一,岩画内容大部分是表现各种各样的动物,其中有山羊、盘角绵羊等,楚鲁特岩画中有幅《放牧图》,牧人携带牧犬,放牧着驯鹿、山羊、盘角绵羊等多种牲畜,证明此时已有驯化羊;同样在东亚,有些岩画点,甚至直至当地的铜石并用期才出现羊的图案。驯化羊的图案中,羊大多为山羊,有些图配有犬,也有骑马放牧者,是明显的游牧图,而野生羊的图案均与狩猎有关,人物大多手持弓箭与投石带之类的猎具(在亚洲內陆新石器时代的岩画点中表现较多),在构图关系结构上与前者区别明显。

这种欧亚大陆岩画中“羊”的演进图,相关年代涉及的地理区域由西至东,农业发展史上也由野生至驯化,种种看似巧合因素结合而出的变化,十分耐人寻味。这种欧亚大陆旧石器早期人类活动的关系是值得考虑的,已有学者认识到这种变化并认为,在旧石器早期,东西文化的交流与传播可能存在着一条“黄土之路”:“这条‘黄土之路’东至中国华北,在天山、阿尔泰山地区分为两条线,在高加索地区汇合,通过欧洲,一直向西至法国和不列颠群岛。通过对欧洲、中亚和东亚黄土旧石器遗址剖面的对比,发现无论是冰期还是间冰期,在黄土分布区,有的地方一直是人类活动的场所,比如欧洲和东亚,周围的自然环境能使人类生存和生活;而有的地方只有在间冰期才适合人类生活,比如中亚。这需要进一步的工作证明。在S5(MIS 13 ~ 15)阶段,无论在欧洲还是亚洲,考古遗址发现的几率都比较大,这也许说明在这个时期人类的活动更为活跃。而且在这条横贯欧亚大陆的古土壤带上,相似的自然环境也许存在着更多的交流。”[9]这点已远超本文论证的范畴,笔者不再赘述,在此只是提出:对欧亚大陆旧石器时代岩画中“羊”演进图的分折,也许可以更加有证明“黄土之路”的存在。

二、早期驯化地的圣物之“羊”

真正意义上的“羊崇拜”行为是伴随人类驯化羊的历史而产生的一种宗教信仰习俗,与人类驯化羊的历史相呼应。这是因为,通过家养,羊与人类在食物链上形成了固定的关系,这也是生物羊向社会羊转变的物质基础,正是这种物质基础“形成一种羊文化现象,这是物质与意识交互最具代表的产物。”[10]换而言之,只有驯化羊的产生,才使“羊”确切无疑成为宗教与巫术领域专指或特指的对象,相应的“羊”也专指或特指出宗教与巫术领域相对固定的意旨,比如以羊性交能力与生殖力特别强指代“生殖崇拜”;因羊在游牧生计中地位重要产生出“引路羊”的观点,在中国大陆的考古发现可以证明此点,即:早期的动物羊只是猎捕的对象,而“羊文化”的产生要晚期的多。如以宁夏省为例,考古学家曾在水洞沟旧石器遗址东侧发掘出了羚羊、转角羊等十几种动物化石;也在青铜峡鸽子山遗址采集到野羊等大量食草类哺乳动物的牙齿和骨殖,但这一时期,羊均为野生种,只是人类猎食对象;至贺兰山岩画出现时,大量出现驯化羊的画面,也有了与羊有关的文化和巫术指代,“在原始宗教中,羊担当着引领人的灵魂‘升天’的重任,羊就成了先民们崇拜的神灵。贺兰口有一块石头,叫‘拥抱石’。石上刻有31幅人面像和一只羊,还有一个六环重圈。著名岩画研究专家贺吉德如此破译:羊引领这31位祖先的灵魂到六环重圈里安息。依据是,澳洲土著部落贮存祖先灵魂的灵牌上刻有同心圆圈,贺兰口六环重圈因此也是一种祖先灵魂的‘珠灵卡’,这是对祖先的崇拜。贺兰口北坡西夏题刻的人面像也是一幅羊图腾崇拜人面像。”[11]

从“猎物羊”到“驯化羊”的转变,以及全球“羊文化”的出现,从驯化地理学角度而言,最早毫无疑问应出现在西亚及相邻地带。全球范围内,关于驯化羊的发生学,国外如Erich Isaac的《驯化地理学》[12]、国内如李宁等的《家养动物驯化与品种培育》[13]均有所专述,考古人类学方面,笔者的论文《甲骨文中的“羊”与“羌”》[14]也有所概论,均可参阅,故此处不再赘述。

关于中西“羊文化”的对比研究,中央民族大学邱晔在其硕士毕业论文《中西“羊文化”研究》[15]中有所阐述,但该文对西方“羊文化”研究,起始于古希腊时期,吴夏娜有《中西“羊文化”对比分析》,[16]人类早期“羊文化”(“羊崇拜”)习俗,两文均未涉及,而论文均偏重于从文化角度分析,对于考古等其他方面很少涉及。故笔者在此就该时期(古希腊时期)以前,即:西亚及相邻地带驯化地早期的“羊崇拜”以及在其后驯化、普及与扩散中演化、提升出的“羊图腾崇拜”习俗,加以介绍和分析。

与旧石器时代岩画中所反映的“人与羊”关系不同,“羊崇拜”行为,或者“社会羊”的出现,与驯化羊的历史相吻合,在年代上,上限最早也应在中石器时代(René Grousset等专著中又称“LowerPalæolithic”,即“下旧石器时代”),至人类文明史中最早的铜石并用时期,已十分普遍,其表现形式,也从单一的岩画扩展到彩陶图纹、装饰物以及带宗教意义的神器等之中,这和“人与羊”关系的密切、早期人类驯化羊技术的发展与普及等密不可分。

最早表现出这种倾向的历史遗址,据现今的考古发现,与人类驯化羊的起源地紧密相连,考古已证明:现代的小麦、燕麦、裸麦以及现代的山羊、绵羊、牛均起源于中东。[17]如纳吐夫文化阶段,其年代C14测定为公元前10300±6500至前8600±140年,考古证明,其经济来源以釆集野生大麦和小麦、猎取羚羊和野山羊为主,在其二次葬式中,随葬有羚羊角和羚羊趾角串成的项链与骨饰,墓上并圈石头为标。[18]纳吐夫文化的葬式中,已明显带有“羊崇拜”的痕迹,而正是纳吐夫文化缔造者的后裔们,创造出前陶新石器时代A阶段的耶利哥文化,其约在公元前8000年至前7000年间,在那里出现了确定无疑的家畜山羊。同样情况,也出现在邻近扎格罗斯山脉(考古学家帕金斯在此山脉的沙尼达洞穴遗址发现绵羊和山羊的骨骼,认定是最早的驯养动物,C14断定为公元前8935+300年)的阿里·库什遗址中,其布斯·莫得阶段(C14断定为公元前7500至前6750),已证明畜养山羊和少量绵羊,遗址中出土有泥塑山羊像。[19]

较早的如在苏萨文化Ⅰ期(公元前7000~前5000年),彩陶饰有图案式的棕榈树,同时,绘有“完全程式化”的有巨大犄角的山羊和野羊图,这种程式化,只能说明驯化羊已较为普遍进入当地人的生活。

1916年斯坦因曾在伊朗东南方赛伊斯坦(Seist![]() n)发现过旋轮制作的彩陶,其中部份绘有大角野羊和山羊的头像,其文化以后确定也应属苏萨文化Ⅰ期;而在苏萨文化Ⅱ期(约始于公元前3000年),在其有名的圆筒式印章的图案中,一对跳跃的山羊已被排列在神圣的“生命树”两侧,[20]是“生命树”的守护神和现实世界的代表物,毫无疑问,这表现的已是完全的驯化羊,也是“羊崇拜”习俗在其早期驯化区域开始演化成为“羊图腾”理念的典型体现。德黑兰博物馆还藏有一个公元前3500年的“苏萨山羊饰酒杯”。(图三)而“山羊图饰”是苏萨文化Ⅱ期陶绘中出现最多的图案。今藏于布鲁克林博物馆的一件公元前3000年的“伊朗岩羊守护神雕像”,(图四)[21]应为苏萨文化Ⅱ期的产物,这也是全球范围内,至今我们所发现的最早证明“人饰羊角”这种“羊图腾”行为的实物证据。马利克还曾出土一件公元前1300年左右的“羊头金碗”(今藏德黑兰博物馆,图五),由此可见家养羊在当时人们心中的地位。

n)发现过旋轮制作的彩陶,其中部份绘有大角野羊和山羊的头像,其文化以后确定也应属苏萨文化Ⅰ期;而在苏萨文化Ⅱ期(约始于公元前3000年),在其有名的圆筒式印章的图案中,一对跳跃的山羊已被排列在神圣的“生命树”两侧,[20]是“生命树”的守护神和现实世界的代表物,毫无疑问,这表现的已是完全的驯化羊,也是“羊崇拜”习俗在其早期驯化区域开始演化成为“羊图腾”理念的典型体现。德黑兰博物馆还藏有一个公元前3500年的“苏萨山羊饰酒杯”。(图三)而“山羊图饰”是苏萨文化Ⅱ期陶绘中出现最多的图案。今藏于布鲁克林博物馆的一件公元前3000年的“伊朗岩羊守护神雕像”,(图四)[21]应为苏萨文化Ⅱ期的产物,这也是全球范围内,至今我们所发现的最早证明“人饰羊角”这种“羊图腾”行为的实物证据。马利克还曾出土一件公元前1300年左右的“羊头金碗”(今藏德黑兰博物馆,图五),由此可见家养羊在当时人们心中的地位。

|

图三:苏萨羊饰酒杯 |

图四:伊朗岩羊守护神雕像 |

图五:羊头金碗 |

|

|

|

|

|

图据:《西亚艺术史》 |

||

在两河流域,萨玛拉文化时期的遗存中,发现过公元前6000年一个彩陶碗(今藏柏林博物馆),上面绘有山羊纹样。至美索不达米亚地区的乌鲁克文化中(公元前4000—前3100年),祭祀器皿浮雕“奉献哈伊娜女神的牲畜圈”与雪花石膏“乌鲁克瓶”中,驯化羊的图案大量出现,且明显带有宗教与神圣意味,乌鲁克还出土一件滚印,年代在公元前3100~前2900年, 其钮为一只山羊, [22]这证明当时羊已据有崇高的地位;最为明显的是,乌尔皇家墓陵出土的乌尔第三王朝一件作品——“神(公)羊像”(公元前2500年,今藏伦敦大英博物馆,图六),与这种强烈的“羊崇拜”观念相应,现今发现有约公元前2750年国王麦西里姆的权标头,上部饰有羊角;乌尔时期还出土有皂石制成的“羊首权杖头”(今藏美国费城宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆,图七),在乌尔第三王朝期的皇家陵墓还出土过一件“攀在小灌木上的公羊像”(公元前2500年,今藏伦敦大英博物馆),雕像镶有贝壳、天青石和黄金,铭刻有囯王、王公的名号,由此可见,“羊”的宗教神权与世俗权力已产生了融合。其后,在拉格什第一王朝恩铁美纳(Entemena,又译为“恩帖米纳”)时期(约公元前2400年在位),一个银瓶(今藏法国卢浮宫博物馆)上也雕有野羊的图案,其构图繁复,雕工精美。至拉尔萨王朝时期,今出土有青铜混合饰金的一件“神羊雕像”(今藏法国卢浮宫博物馆,图八),年代定为前1800年。

|

图六:神(公)羊像 |

图七:羊首权杖头 |

图八:神羊雕像 |

|

|

|

|

|

图据:《西亚艺术史》 |

||

“羊崇拜”对古巴比伦文影响深远。古巴比伦把夜空中的繁星形象地称为“天的羊”,在创制天文“黄道十二宫”时,又把白羊宫列为十二宫之首,标志太阳运行的开始和春天的到来。而在约起源于公元前六世纪,流行于古代波斯及中亚等地的主要宗教并在公元前4世纪后深刻影响了中国西北地区的袄教(琐罗亚斯德教)中,公羊与犬是守护圣火的一对圣兽,不仅如此,袄教在举行冠新生礼后,会赠新生者圣带作为入门的标识并终生佩带,此圣带用72支羊毛线织成,象征其经典《阿维斯陀经·耶斯那》的72章。[23]这是“羊崇拜”习俗在历史长河中,对后期宗教产生深刻影响的一个例证,事实上,正如加科·布德所言,即使至今天,以色列的传统教士们依次响巨大的公羊角,以此宣告犹太年历中最庄重时刻的到来,在他们看来,公羊角传出的神力可以开启精神世界之门;[24]在民俗方面,“羊崇拜”习俗也对欧洲社会生活产生了深刻影响,如在罗马时期,公山羊和母山羊都是丰饶的象征,常用于献祭。在罗马的盛大庆典中,祭司们都披着山羊皮,绕山奔跑,用羊皮鞭抽打妇人,据说这样可以治不孕症,他们还认为公山羊是最具力量的,它的血液热得甚至可以让钻石破裂,所以人们常用羊血来治疗各种结石病。

而在非洲,有些原始部落相信,包括羊在內的动物诸多秉性均据有超凡之力,施巫者能行之事便是施法将之融入自体,法国学者加科·布德对此有所叙述:“对黑人来说,面具是他们摆脱人类自身存在形式的束缚的首要方法,也是他们接近新的存在形式的重要手段。猪形人、猿形人和瞪羚形人会出现,成为那些生活在丛林深处的真正动物的一夜兄弟。当这些鸟形人或是羚羊、瞪羚的面具活灵活现地出现时,宗教仪式的舞蹈也便进入了狂热。继之,躲藏在面具后的人完全与其所代表的动物融为一体,展现出它的机敏、狡猾、速度、惊人的力量和精细的优雅。他学到了这种动物面对痛苦和死亡时的忍耐和平静。而通过这个戴着面具的中介者,整个部落可以感受领悟执掌人类命运、世界乾坤的玄奥的力量。”[25]

三、驯化扩散与“羊图腾”的出现

随着驯化羊的扩散与驯化者的迁徏,“羊崇拜”行为以其发源地为中心,向周边扩散,如在土耳其的安纳托利亚文化中,其文明约始于公元前6000年,但现在发现明显带有“羊崇拜”痕迹的出土文物,约在公元前2000年左右,如今藏安卡拉博物馆的安纳托利亚皇家墓陵出土的公元前2300年的“‘军旗’顶端的羊雕像”,一只羊高高屹立,四肢挺直,保持着警惕状,庇护着军旗。(图九)公元前1900至前1800年的青铜“卢里斯坦‘军旗’”(今藏巴黎卢浮宫博物馆,图十),[26]展现了水神们轮舞的场景,其顶端也有一屹立的神羊。这一切,均可能与公元前2000年左在,原居黑海地区的印欧民族的大迁徙有关。

|

图九:军旗顶端的羊雕像 |

图十:卢里斯坦军旗 |

|

|

|

|

图据:《西亚艺术史》 |

|

又如在古埃及,斯塔夫理阿诺斯已指出:“非洲农业产生的情况至今仍不十分清楚。有些人坚持认为,非洲的农业是公元前5000前后在西非尼日尔河上游附近独自发展起来的。还有一些人同意这一看法,只是认为日期应大大向后推,约在公元前15O0年前后。不过,多数人认为,非洲的农业是约公元前40O0年时从中东传入尼罗河流域,约公元前3000年时传播到苏丹的黑人那里,然后再传播到撒哈拉沙漠以南的大草原。向大草原的传播在柏柏尔人和阿拉伯人将黑人朝南面和西面驱赶时,表现得特别明显。”[27]在埃及的纳伽达(Nagada)、阿拜多斯(Abydos)和埃尔—阿姆拉(Al—Amrah)等地,考古发现已证明,距今5000年左右,当地人种植大麦和小麦(瓦维洛夫认为是次生起源地),同时已驯化了牛、羊和瞪羚,这属于古埃及新石器时期第二阶段(公元前5000—前3000年)的产物,其文化特质明显倾向于中亚-带,证明其可能是驯化羊扩散的结果。在发现的雕刻在石片的图案上,已发现羚羊图。不仅如此,公羊还是古埃及早期历史中阿蒙部落的守护神,“羊图腾”的旨意已十分明显。以后,Hermopolis、Letopolis、Mendes等地方,人们狂热地崇拜圣羊。在拉美西斯二世时期(公元前1303—前1213年),公羊像是诸如卡尔纳克神庙与拉美赛姆殿堂之类神圣之所的守护神,庙殿之内,也供有羊头神像。

古埃及的“羊崇拜”与“羊图腾”习俗,古希腊历史学家希罗多德对此有许多记载,如:孟迭斯(Baphomet)的人特别善待羊,对公羊的善待更甚于母羊。有一条特别的公羊,它的死甚至引发了全城大哀悼:“埃及人是不用公山羊或是母山羊作牺牲的。理由是这样:称为孟迭司人的埃及人认为潘恩是十二神之先的八神之一。在埃及,国家和雕刻家所表现的潘恩神和在希腊一样,这位神长着山羊的面孔和山羊的腿。但是他们不相信他就真是这个样子或以为他与其他的神均有所不同,他们所以把他表现成这种形状的理由我想还是不说为好。孟迭司人尊崇一切山羊,对牡山羊比对牝山羊更加尊崇,特别是尊崇山羊的收入。有一只牡山羊被认为是比所有其他的牡山羊都更要受到尊崇,当这只山羊死掉的时候,在整个孟迭司诺姆都规定要举行大规模的哀悼。在埃及语里,公山羊和潘恩都叫做孟迭司。在我当时:在这个诺姆里发生了一件奇怪的事情一个妇女和牡山羊公然性交。这件事是大家都己经知道了的。”[28]

古埃及著名的太阳神Amun,就是一个半人半羊的形象,由于山羊发情时激烈表现,因此阿蒙神又变成了男性生殖能力的象征,成为丰产之神。埃及还有另外一个神的形象与羊有关,即掌管阴间的奥里西斯。古挨及人认为圣羊Banebdjed是奥里西斯的脊柱(或者叫奥利西斯之灵),也是支撑埃及的支柱之神。在史学巨著《历史》中,希罗多德也记载了底比斯与阿蒙人的“羊崇拜”习俗:“在本地有底比斯·宙斯的神殿或是住在底比斯诺姆的埃及人是不用手摸绵羊,而只用山羊当作牺牲的。因为除了伊西司和他们说相当于狄奥尼索斯的奥西里斯以外,全部埃及人并不都是崇拜同样的一些神的。恰恰相反,那些有着孟迭司神神殿的人们,或是属于孟迭司诺姆的人们却不去触山羊,而是用绵羊为牺牲。底比斯人以及在本身行动上模仿他们、也不用手摸羊的人们,是这样地来解释这一风俗的起源的。他们说,海拉克列斯希望不管怎么样都要看到宙斯,但是宙斯不愿意自己被他看到。结果,既然海拉克列斯坚持请求,宙斯便想出了一个办法:他剥了一只牡羊的皮,而在他把它的头割掉以后,便把它的头举在自己的前面,而身上则披着剥下来的羊皮。他便在这样的伪装之下使海拉克列斯看到自己。因此,埃及人就拾宙斯神的神象安上了一个牡羊的头,而这个做法又从埃及人传到阿蒙人那里去;阿蒙人是埃及人与埃西欧匹亚人的移民,而他们所用的语言也是介乎埃及需与埃西欧四亚语之间的。因此,在我看来,他们所以自称阿蒙人,是因为宙斯在埃及人那里是叫做阿蒙。这就说明为什么底比斯人不把牡羊用来当作牺牲,而把它们当作圣兽来看待。然而,在每年却有一天,即在宙斯的祭日里,他们只宰杀一头牡羊,把它的皮剥去,把这皮来披到神像上面,就如同宙斯神曾自己披上羊皮一样;然后,他们再把海拉克列斯的一座神像抬到宙斯神像的面前来。当这一切做完以后,来到神殿这里的一切人便为这只牡羊捶胸哀悼,然后便把它埋到圣墓里去。”[29]

在古代利比亚人的游牧民族看来,羊身上的一切,包括其排泄物,均据有神力,如《历史》所记:“当他们的孩子到四岁的时候,他们便用羊毛脂来灸这些孩子头顶上的血管,有时则是灸太阳穴上的血管。他们这样做是为了使孩子在日后不致被那从头上流下来的体液所害。他们说这样做会使他们的孩子十分健康。实际上我们所知道的任何人都不如利比亚人那样健康。但是我不能确切说出,是不是由于这种做法的缘故。但他们确是极其健康的。当孩子被灸痛而全身抽动的时候,利比亚人找到了一个治疗办法,这就是把山羊尿洒到孩子的身上去,这样就可以把孩子们治好了。这是利比亚人他们自己说的。”[30]希罗多德进一步认为,雅典娜“神袍”由母羊羊皮制成,以及这种神盾与利比亚妇女身着长袍本为同一物的事实,说明了北非女神的来源。[31]

另:以“羊”为主的动物崇拜和自然崇拜,北美洲虽不及西亚普遍,但在印第安人中也偶有体现,如查瓦特诺克人,当一位女孩进入青春期,举行类似成人礼的隆重仪式并以此为代表开始公开求偶时,在这个仪式上,女孩必须佩戴“皂诺克瓦首饰”:那是一块块用树皮和山羊毛精心编织成的织带。[32]关于印第安人的发源,观点纷呈。但随着考古学家不懈的努力和遗传科学的迅速发展,现学术界普遍认同,印第安人的祖先是由亚洲跨越白令海峡到达美洲的,亚洲的蒙古利亚人种与美洲人土著印第安人的祖先有渊源关系,故印第安人这种“羊文化”习俗,源头也应在欧亚大陆。

四、结论

纵观以上以新石器时代至铜石并时期人类早期的“羊崇拜”习俗,其特点可总结如下:

其一,同步性。人类早期的“羊崇拜”习俗与驯化羊的历史进程息息相关,驯化羊的起源地,也是“羊崇拜”习俗最早的诞生地,但显然,“羊崇拜”习俗的肇始,应先于驯化羊的出现,这点从纳吐夫文化与耶利哥文化的对比中,便可一目了然,产生此点极有可能的原因在于,“羊崇拜”观念的肇始源于人类驯化羊的过程,而并非完全是驯化成功后的产物,“第一位动物神并不是人类猎取的外形威猛、力量出众的动物,而是所知甚少的、部落里半家养的动物。家养与神化几乎是同时的。原始众神殿里的第一位神祗和英雄是长有长角的羚羊、巨角塔尔羊和山羊。公元前6000年,当人类与野兽进行殊死搏斗时,在底格里斯河和幼发拉底河之间的土地上,在苏美尔,在古波斯,在尼罗河、印度河的两岸——那里的村镇开始在神庙附近出现,动物已既是人类的奴仆,又是人类的神明。奴隶们被用于保护家畜不受野兽侵害,放牧畜群。同公羊一样,野牛、藏牛差不多在同一时期被驯养,具有神、奴的双重身份。作为神,它们是丰饶旺盛的象征,同时代表着太阳、水和火。”[33]但早期对羊的驯化一旦成功,“羊崇拜”习俗在实物上大多都有所互映,这从布斯·莫得阶段的考古发现可得到证实,也在扎格罗斯山区的甘尼·达勒遗址中有所反应,这里曾出土印有山羊蹄印的泥砖。[34]

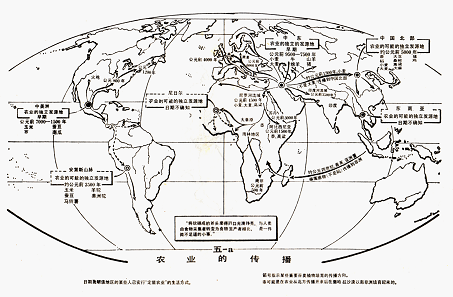

其二,共生性。伴随着驯化羊的普及和扩散,以及驯化羊可能的次生起源地的产生,“羊崇拜”习俗的扩散显现出与驯化小麦和大麦扩散路径重叠的“共生的原则”。(图十一)这一点在在全球农业传播史上,已得到证实,[35]一般而言,驯化羊扩散到何处,大、小麦的种植也发展到那里,相应的,正如詹姆斯·乔治·弗雷泽在论著中所揭示,在欧洲人的巫术信念中,谷精(大、小麦神)和山羊,通常可互换,有时甚至就是同一对象。[36]

图十一:古代农业的传播

图据:《全球通史》

其三,阶段性。在人类早期的“羊崇拜”习俗演化过程中,明显存在着一个“前羊崇拜期”,其特点为“羊”开始据有某些巫术方面的含义,但其仍为野生种,这个特点在早期纳吐夫文化遗址→苏萨文化Ⅰ期之间的历史进程中,表现最为明显,早期纳吐夫文化遗址属于中石器时代,距今约15000年至10000年。遗址中即发现有大量羚羊与山羊等野生动物的骨骼,这些羊的骨骼可能只是猎物,但早期遗存中,如凯巴拉洞穴遗址中,出土的骨制镰柄上即刻有一羊头,而羚羊的雕像与爱神的雕像也一并出土,这说明,在早期纳吐夫文化中,猎取后部份野生的羊已经成为人们崇拜的神物,含有早期原始的“生殖崇拜”的含义,说明此种演化的一个例证在于:凯巴拉洞穴遗址中的这种野生羊与爱神的雕像组合, 极有可能催生了其后两河流域中的“动物女神”雕像,在后者雕像中,女性身躯肥大,乳房与下体器官体积硕大,十分夸张,而身体两侧大多伴有动物,也见有羊的塑像,如查塔尔·胡尤克遗址二层出土的前5750年陶土制“坐着分娩的女神像”(今藏安卡拉博物馆),左侧便伴有守护的神羊雕像(右侧雕像头部已毁,无法辨认)。在更晚期, 伊特鲁里亚红绘陶杯内的小弥诺陶洛斯像(公元前4世纪,今藏巴黎法国国家图书馆奖章陈列室)似是这种演化的延续,但后点显然早已超出了本文论证的时间范畴,有兴趣者可继续参阅Susan Woodford博士的系列专著,如《古代艺术品中的神话形象》等;[37]而在苏萨文化Ⅰ期,出现“完全程式化”的山羊和野羊图,这说明,“羊崇拜”观念产生伊始时,现实状况是驯化羊与野生羊的混杂,换而言之,驯化羊正在取代野生羊逐步成为清晰的“羊崇拜”观念指代的主体。毫无疑问,以后各个时期中,“羊崇拜”观念的主体角色,均为人工驯化羊(以恩铁美纳银瓶为例,表现是纯野生动物之间的食物链关系,即狮食羊图,只是种例外);其四,“羊图腾崇拜”是“羊崇拜”行为的一种提升与细化,“羊崇拜”行为只是一种泛化的宗教与巫术观念,而“羊图腾崇拜”则是在此基础上,与世俗权力和社会地位相结合的产物。这一点,可以从欧洲保存至今的遗留有远古宗教与巫术信仰的两个节庆活动中管窥一斑,即:法国奥弗涅(Auvergne)大区中山区一带流行的法兰舞与爱尔兰克里郡的帕克节(Puck Fair)。

法兰舞为禁忌仪式的群体舞蹈,类似于中国西南少数民族的“圈圈舞”,一般在夜晚举办,在多姆山顶舞蹈时,舞者背对背的跳。领头的是一只山羊,由在场的年龄最大者紧跟在羊后面抓着它的尾巴,其余的人手拉手跟在后头,先跳圆圈舞再跳行列舞,而欧洲的圆圈舞,有学者认为源于旧石器时代末期,其证据于考古学上著名的西班牙科古尔“嘎普萨期”(Capsian,又译“卡普萨文化”)的群舞岩画图;而帕克节,依玛格丽特·穆里(MargaretMurie)的记述,其流程如下:

神会以帕克的名字命名。帕克是一只公羊,一只半驯化的野羊,平日浪迹山野。把它抓来纯粹出于节日目的。从前,为节日准备这只羊的特权只授予一个家庭,近年来这个习惯起了些变化。

神会的第一天叫做集合日,人们摩肩接踵,大街小巷水泄不通,到处是纵酒寻欢的人群。神会的摊点,集贸广场始终是最吸引人的中心。日落之前(下午5点半)神羊游行方告开始。一支风笛乐队打头,紧跟着一辆装载那只帕克神羊的卡车。羊被绳索牢牢系在一只小平台上,脖子上还装饰着花环,由四名穿绿衣的男孩伴随.在城里游行一小时之后,乐队与卡车返回广场,这里已竖起-了一座轻便脚手架,高30英尺。一位头戴王冠,打扮得女王般漂亮的小姑娘为山羊戴上金属王冠,并给它套上一只花环。然后,山羊仍紧紧地绑在平台上被绳子和滑轮吊了起来,一直到达脚手架顶部,可怜的山羊得待在上头直到神会结束。山羊升到高处就位时,—名男子通过麦克风宣布:“爱尔兰帕克王驾到!”自始至终人们都用“帕克王”称呼那头羊.还不时把山羊爱吃的食物吊上去喂它,结果整个节日期间它都撑得要命。

第二天,庆祝活动达到高潮。虽说—派狂欢作乐的酗酒场面,却反映了该地区原始迷信时期司空见惯的放荡风俗。

第三天是散会日。山羊被从高台上降下来放跑了。不过,来年很可能再度被俘,重登帕克王位。[38]

据玛格丽特·穆礼分析,帕克这个词是从斯拉夫语Bog派生而来,意为“上帝”。她同时认为:“爱尔兰这种帕克王庆典是角神迷信的残余。把动物当作神之化身,给山羊行加冕式正说明了这—点。其它诸如向它送上食物,百姓欢宴等等都象征着这是—位带给人民丰收的神。穿绿色衣服的男孩与戴王冠的女孩则象征小仙人,其出处肯定在新石器时代。”[39]

由此,在全球范围内我们大致可以认定:人类早期与羊有关的信仰实践,前者在游牧生计中表现较为普遍,而后者大多出现在定居生活之中;“羊崇拜”可以认定偏重于巫术实践,而“羊图腾崇拜”则相应上升至宗教信仰层面。但在与“羊”有关的宗教文化实践中,我们现今所见的更多可能还是巫术与宗教混合的产物。

虽然人们至今对早期人类的信仰体系知之甚少,但起码通过从“动物羊”到“文化羊”信仰演化历程的分析,我们可以大概看出巫术发展的一般轨迹。近来,有学者通过对新疆地区近年来新发现的史前时期大量考古遗迹和世界各地大量原始宗教考古遗存的对比研究,认为以生殖崇拜为核心的丰产巫术,是人类原始宗教文化的一个核心:“丰产巫术是原始宗教的核心。原始宗教的丰产巫术一部分以直观的形式表现出来,另一部分则以三角纹样、弓箭、生殖舞蹈等各种间接形式表现。丰产巫术广泛地存在于史前时期人类的社会生活和精神生活之中,是史前时期人类的主要社会意识形态。”[40]通过上文的分析,笔者认为对于史前时期人类主要的巫术意识与宗教形态,不能不分阶段性一概加以通论,在旧石器时代,包括羊在内的众多动物岩画毫无疑问是狩猎文化的产物,对于此时的原始人而言,个体与小范围内部落的生存是首要的,如果说存在原始的“丰产巫术”,更多也只是针对食物而言,偏重于狩猎崇拜;对人类面具史的研究,同样揭示出这一点:“一般地说,远古时期人们佩戴面具并不是为了让他人观看、欣赏,而是为了达到某种特定的功利目的。对于生活极端简陋的原始初民,面具与其说是一种化装的道具,勿宁说是一种生存的工具。”[41]人类文明演化至新石器时代,生产力得到提高,生计更有保障,氏族与联盟的成员众多,这时人的生殖代表出氏族与联盟的壮大与生产和战斗力的增加,这时,生殖崇拜的意义才得到加强,至此,才可以认为以生殖崇拜为核心的丰产巫术构成了当时原始宗教文化的核心。

其四,象征性与面具化。人类巫术行为中佩戴“动物面具”的实践,产生年代非常久远。旧石器时代“三兄弟”洞窟岩画与泰勒洞穴中“佩戴岩羚羊面具和饰物”的形象,似可作为其最早的记录。如约翰·B·诺斯等人认为,这应是萨满一类的角色:“克罗马农人进行艺术实践除了装饰性的目的外,那些绘画雕塑还有一种巫术——宗教用途。这是也许带有一种宗教暗示,即在某种程度上认识到动物与人类精神之间有一种互动及亲缘关系,但其中也有巫术力量的作用,即一种控制事态的企图。在克罗马农人中间存在着巫师(甚或是祭司)看来是毫无疑问的。‘三友洞’内一幅生动的壁画表现了一个长有长须和人足的戴着面具的人,他装扮成—个长有鹿角、熊耳、马尾的形象,也许表现的是‘原始’公社中一个著名人物的形象——萨满。” [42]

在我们现今所发现的这种“原始萨满”形象中,最早部份也与羊有关,虽然“动物羊”与“文化羊”的信仰结构与存在背景有着本质的区别,旧石器时代原始人佩戴岩羚羊面具的行力也并不等于以后真正的“羊崇拜”,但原始巫术的信念无疑一直贯穿始终,加科·布德曾认为非洲土著人那些木刻的羊面具,“即使是最简单的雕像,也有其目的。这些东西不是当地手工匠出于兴趣而制作的,也不是因为他们喜欢用木头、金属做点什么,人类用这些东西来开启通向动物精神世界的另一扇大门”。[43]旧石器时代广布的岩画中,动物图案惟妙惟肖,写实生动,证明当时的人们对于众多动物已有了细微的观察与深刻的认知,我们不能武断认定这一定就是打开了“通向动物精神世界的另一扇大门”,但人们为了狩猎的需要,模仿动物的外形与发声,这一点是得到公认的。从英国人类学者弗雷泽到法国人类学家莫斯,对于摸拟巫术(Imitable magic) 的认识,在这点上也是相同的,莫斯将之称为“由动物的伪装所致的一种一分为二的形式”,[44]这其中,早期巫术实践中“变形”的对象也与羊有关,而其“变形”方式之一就是佩戴面具。有中国学者认为其作用主要有三点:1,为了麻痹或诱骗猎物,使之把自己当作同关或其他动物而丧失警惕,借此偷偷接近猎物,然后发动袭击将其杀死或捕获;2。为了恐吓和威慑猎捕对象,使之感到害怕而不敢伤害自己,这样既能增加狩猎的安全系数,又能提高狩猎的成功率;3,为了蒙蔽捕杀动物的灵魂,防止死去的动物对自己进行报复。[45]Genevieve von Petzinger与April Nowell最新的研究也证明,这些早期人类的岩画,包括野生山羊羊角在内的符号,已明显据有象征意义,是一种原始语言体系。[46]

至新石器时代及以后,这种面具行为,因“羊崇拜”的影响,变得更加普遍,如上文提及的“伊朗岩羊守护神雕像”与古埃及的太阳神Amun。这证明,随着驯化羊的传播与推广,“羊面具”的演化范围更加广大。而我们今天所见包括羊头在内的一系列动物头形面具,其民间信仰与宗教混合的底层信仰结构,完全源于人类早期的巫术实践。

参考文献

[1]周传慧.羌族羊崇拜考[J].黑龙江民族丛刊,2011(1):139.

[2][4][7]陈兆复、邢琏.外国岩画发现史[M].上海:上海人民出版社,1993:62—63.

[3](苏)谢·亚·托卡列夫.世界各民族历史上的宗教[M].魏庆征译.北京:中国社会科学出版社,1985:32.

[5]a.Lucien Lévy-Bruhl.La mythologie primitive,Paris:1935;b.(苏)Д.Е.海通.图腾崇拜[M].何星亮译.桂林:广西师范大学出版社,2004;c.(苏)谢·亚·托卡列夫.世界各民族历史上的宗教[M].魏庆征译.北京:中国社会科学出版社,1985.

[6](英)玛格丽特·穆里.女巫与巫术[M].黄建人译.桂林:漓冮出版社,1992:11-12.

[8]高火.欧洲史前艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2003:70.

[9]杨晓燕,刘东生.欧亚大陆的黄土带与旧石器早期人类活动[J].第四纪研究,2008,28(6):978.

[10]邱晔.哲学视阈中的“羊文化”考论[J].学术探索,2012(11).

[11]王玉平.宁夏考古出土“羊”大盘点[N].宁夏日报,2015-03-04(11).

[12](美)伊萨克.驯化地理学[M].葛以德译,上海:商务印书馆,1987.

[13]李宁、方美英.家养动物驯化与品种培育[M].北京:科学出版社,2012.

[14]焦虎三.甲骨文中的“羊”与“羌”[J].阿坝师范高等专科学院学报.2011(1).

[15]邱晔.中西“羊文化”研究[D].北京:中央民族大学中国哲学,2011.

[16]吴夏娜.中西“羊文化”对比分析[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2011(5).

[17][27](美)L·S·斯塔夫里阿诺斯.全球通史(第七版·上)[M].董书慧等译,北京:北京大学出版社,2005:26,30

[18][19][34]杨建华.两河流域史前时代[M].长春:吉林大学出版社.1993:8,29,24.

[20](法)雷奈·格鲁塞著.远东与中东的文明[M].常任侠等译,上海:上海人民美术出版社,1981:5.

[21][26]高火.古代西亚艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2003:27,58.

[22]拱玉书.西亚考古史[M].北京:文物出版社,2002:128.

[23]李新进.丝绸之路宗教研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009:49.

[24][25][33][43](法〕加科·布德.人与兽——一部视觉的历史[M].李扬等译,济南:山东画报出版社,2001:47,20,238.

[28][29][30]a.(古希腊)希罗多德.历史(上)[M].王以铸译,北京:商务印书馆,2005:131,129,338;b.关于第一点,另可参见:John Ferguson McLennan:Studies in Ancient HistoryⅠ. Macmillan and Company:1886.

[31]a.(德)汉斯比德曼.世界文化象征辞典[M].刘玉红、谢世坚等译,桂林:漓江出版社,2000:403;b.(英)詹姆斯·乔治·弗雷泽.金枝[M].徐育新等译,北京:大众文艺出版社,1998:684,

[32](法)克洛德·列维-斯特劳斯.面具之道[M].张祖建译,北京:人民大学出版社,2008.

[35](英)德斯蒙德·莫里斯.人类动物园[M].刘文荣译,上海:文汇出版社,2002:5.

[36](英)詹姆斯·乔治·弗雷泽.金枝[M].徐育新等译,北京:大众文艺出版社,1998:650—655.

[37](英)Susan Woodford.古代艺术品中的神话形象[M].贾磊译,济南:山东画报出版社,2006.

[38][39](英)玛格丽特·穆里.女巫与巫术[M].黄建人译,桂林:漓江出版社,1992:40—41.

[40]刘学堂.丰产巫术:原始宗教的一个核心(下)[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2007(2):42.

[41][45]顾朴光.中国面具史[M].贵阳:贵州人民出版社,1996:17-20,242.

[43](美)约翰·B·诺斯,(美)戴维·S·诺斯著.人类的宗教(7版)[M].江熙泰译,成都:四川人民出版社,2005:7.

[44](法)马塞尔•莫斯.巫术的一般理论、献祭的性质与功能[M].杨渝东等译,桂林:广西师范大学出版社,2007:46.

[46]Genevieve von Petzinger,April Nowell.A place in time:Situating Chauvet within the long chronology of symbolic behavioral development(Non-FigurativeSigns and the Antiquity of Chauvet Cave)[J].Journal of Human Evolution.2014(74):37-54.

[1] 本文为2012年国家社科基金艺术学项目《汉羌山地村寨文化传承与发展研究》(12EH123)后续性研究。

上篇:

下篇:

甘肃省马家窑文化研究会

甘肃马家窑彩陶文化博物馆

地址:甘肃省临洮县南关1号临宝斋文化楼

电话:0932-2248229

甘肃省马家窑文化研究会鉴藏委员会

地址:甘肃省兰州市城关区城隍庙西一楼6号临宝斋

电话:+86 13893202682 0931-8400685

来信来稿:3027199@qq.com

Copyrights© 2010- All Rights Reserved 版权所有 甘肃省马家窑文化研究会

总访问 次 陇ICP备05004307号 设计制作 宏点网络

甘公网安备 62112402000025号

甘公网安备 62112402000025号