普驰达岭

Institute of Ethnology & Anthropology, CASS

中国社会科学院民族学与人类学研究所

引 言

“藏彝走廊”的概念是费孝通先生于1978年在北京的全国政协民族组会议上第一次提出的。随后的几次会议或座谈会上,关于“藏彝走廊”,费孝通先生多次提及。如1981年12月,在北京中央民族学院民族研究所的座谈会上,费孝通以《民族社会学调查的尝试》为题再次强调了“藏彝走廊”的概念,并指出其对西南地区民族社会学的研究具有重要价值。1982年4月,在昆明召开的中国西南民族研究学会上,费孝通作了《支持六江流域民族的综合调查》的发言,同时也再提了“藏彝走廊”的概念。1982年5月,在武汉社会学研究班的座谈会上,费孝通在《谈深入开展民族调查问题》的发言中,再度提及“藏彝走廊”,并且以珞瑜地区的阿帕达尼人为例,将走廊的地理范围扩大至“甘肃至喜马拉雅山南”,以及“缅甸北部、印度东北部的那加地区”。费孝通先生最后一次提及“藏彝走廊”是2003年11月在致教育部人文社科重点研究基地四川大学中国藏学研究所和中国西南民族学会联合主办的“藏彝走廊历史文化学术讨论会”的贺信中。无论是出于较为狭隘的实用主义的目的,还是出于“民族研究如何继往开来”以及“开拓我国民族研究的新局面”的目的,费孝通所提示给我们的“藏彝走廊”这一概念的学术意义及其价值都是不可估量的。今天在嘉峪关召开“丝绸之路与彩陶文化·嘉峪关国际论坛”,也是关于“藏彝走廊”学术命题讨论和交流的延续与拓展,这无凝对民族走廊文化研究的深入以及进一步发展具有重要的民族学、语言学、历史学以及考古学意义。

一 “藏羌彝走廊”分布域:多民族活态分布与多元民族活态文化

文化域又称为文化区域,它是民族文化人类学概念或范畴,是指具有相同或相似特征,或共享一种占支配地位的文化倾向的若干族群文化生态所构成的相邻的地理区域。文化域不是一个静态的结构,它是一个变动不居的系统。它随族群语言或文化特征的改变而变化:大到整个族群社会,小到一个家庭都可以构成一定的社会文化域,涵盖政治、经济、文化、宗教、价值观、道德观等多方面内容。“藏羌彝走廊”无论从地理位置或区域分布,还是从族群语言分布,都体现出独特的区域性文化特征。[1]

“藏羌彝走廊”无论作为一个特定的民族学概念,还是作为一个特殊的历史-民族区域,已经成为国内外学者普遍关注的热点区域。不断推出的相关研究成果为中国的民族学、人类学领域拓展了新的视野与路径,注入新的活力。藏羌彝走廊在地理方位域中是指称六江流经过的横断山脉地区的一个具有通识性的称谓,包括了川西高原区、滇西北横断山脉高山峡谷区、滇西高原区和藏东高山峡谷区。而作为多民族、多语言分布的区域,这一民族走廊不仅分布着藏缅语族各族如藏、羌、彝、白、纳西、傈僳、普米、怒、独龙、阿昌、景颇、拉祜、哈尼、基诺等民族,还分布着属壮侗语族的傣族和孟高棉语族的佤、布朗、德昂等民族以及苗瑶语族的苗、瑶等民族,自古形成多族群共生的活态的多元文化域。

在藏羌彝走廊文化域中,以藏文化为代表的岷江上游文化,以羌族文化为代表的岷江中上游文化和以彝族文化为代表的岷江下游,金沙江中上游文化在整个藏羌彝走廊中尤为凸显。从自然地理角度来看,藏羌彝走廊的地理范围主要在横断山脉地区,包括了今天川、滇、藏三省区毗邻地区的由一系列南北走向的山系、河流构成的高山峡谷区域。在这一区域中,包括了怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江、大渡河、岷江六条大江流经区域所形成的从北向南开辟出的一条条南北走向的河谷通道,自古成为众多民族或族群南来北往,频繁流动迁徙的场所,也形成了西北与西南各民族间交往与沟通的重要通道。这一通道是一个民族文化生态特别丰富的区域,它所形成的民族语言和文化生态多样性,来源于这个地区民族语言文化生态单元的结构特点和不同单元间联系的差异。走廊内的民族文化生态单元是山谷,即分布在藏羌彝走廊大大小小的河流干流、支流乃至溪流两岸的地区。在走廊内的当地少数民族的称呼中,比较峡窄的山谷称作“沟”,比较开阔的山谷或河流交汇形成的冲积区称为“坝”。藏羌彝走廊各地有许多谚语,说明这些民族语言文化生态单元的不同。如羌族的谚语说“山分梁子水分亲”,就是用岭谷作为家族或族群的分界线。又如嘉绒地区则说“嘉绒十八沟,沟沟都不同”,彝族地区则说“山是山,谷是谷,水牛是水牛,黄牛是黄牛,黑彝是黑彝,白彝是白彝,黑白家支不联姻”,同样反映了以山谷作为民族语言文化生态单元的意识。

在藏羌彝走廊,同一江域,山谷间的联系因为容易而形成相似的民族文化生态特征。而在不同的流域间,由于受到高山和深谷的阻隔,民族语言和文化上多样性差异就更多地表现出来,而部分长期孤立的山谷,则形成了民族语言和文化生态的孤岛,如典型的有四川的嘉绒藏区,四川、云南交界的泸沽湖地区的摩梭人的母系文化生态等。

“藏羌彝走廊”文化域中的这种多民族分布活态与多元民族文化活态特点,自然形成于民族语言和文化生态多样性,来源于这个地区民族语言文化生态单元的结构特点和不同单元间联系的差异。

二 “藏羌彝走廊”语言域:藏、羌、彝语支是走廊鲜活的语言主体

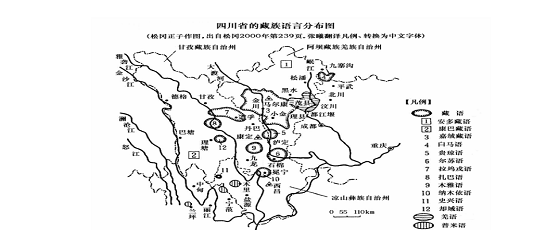

从“藏羌彝走廊”的民族及其民族分布情况看,壮侗语族(傣族)、孟高棉语族(佤族、布朗族、德昂族)和苗瑶语族(苗族、瑶族)在藏羌彝走廊区域,无论从人口还是从民族种类仅占很少的部分。特别是随着中国民族语言研究和新发现语言研究的进一步深入,藏羌彝走廊区域内的民族语或族群语言系属划分随着有关民族语言学家的深入调查而越发清晰。如研究羌语的孙宏开研究员在较早时期即开始从藏缅语族的角度研究民族走廊的实质性问题。在1983年出版的《西南民族研究》中,孙宏开根据自己多年的语言调查及研究,确认了在这一走廊中,除藏语、彝语、羌语、普米语、嘉绒语以外,尚有多种不为外人所了解的“历史遗留”语言。孙宏开先生提出,在20世纪80年代新发现的七种语言即尔苏语(多续语、栗苏语)、纳木依语、史兴语、木雅语、贵琼语、尔龚语、扎巴语,都应该属于羌语支。另外,孙宏开先生的《川西民族走廊地区的语言》一文,从走廊中民族语言的分布及其相互关联性,以及民族走廊的地理位置两方面,作了“藏羌彝走廊”的语言实证研究。首先,孙宏开在文章中指出:“北自甘肃南部、青海东部,向南经过四川西部、西藏东南部,到云南西部以及缅甸、印度北部的这一条狭长地带成为民族走廊”。 他以南北走向的河流岷江、大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江为标志,划出了走廊的大致的地理空间位置,随后以扎实的研究证明了羌语支(Qiangic 或Kiangic)语言范畴的成立。特别是在羌语支语言的分布问题上,强调了四川西部地区在这条走廊中的重要地位,并提出四川西部是走廊的“核心地区之一”这种将不同的民族语言投射到不同的地理空间之上的认识,一方面实证了走廊中不同文化的分布,另一方面也为走廊研究提供了语言学研究视角。后来的诸多语言学研究其实也可以算作是孙宏开研究的延伸或扩张。又如2003年11月,四川大学中国藏学研究所和西南民族学会联合主办的“藏羌彝走廊历史文化学术讨论会”上,四川省民族研究所的李星星作了题为《藏羌彝走廊的地理范围及藏缅语族族群活动的假说》的发言。[2]李星星在勾画“藏羌彝走廊”的地理范围和数条天然通道之后,提出了“古藏缅语族母体发生分化前的原始区域在走廊数条河流的源头以上地区”的假说。日本人学者松冈正子于2000年出版《羌族与四川藏族—中国青藏高原东部的少数民族》是一部以理县蒲溪乡蒲溪村为事例的详细的羌族民族志。书中松冈正子对四川藏族语言分布做了详细的图示(如图1):[3]

据此,我们结合前人的研究以及当前我国语言学界对藏缅语族语言系属划分,具体将分布在六江流域(即藏羌彝走廊)的藏缅语族语言的分布情况列表如下:

六江流域的藏缅语族语言具体分布情况表:

|

藏缅语言 |

所属语支 |

所在江域 |

|

格曼语 |

景颇语支 |

雅鲁藏布江 |

|

义都语 |

景颇语支 |

雅鲁藏布江 |

|

独龙语 |

景颇语支 |

独龙江 |

|

傈僳语 |

彝语支 |

怒江、金沙江、澜沧江 |

|

柔若语 |

彝语支 |

怒江 |

|

阿侬语 |

景颇语支 |

怒江 |

|

怒苏语 |

缅语支 |

怒江 |

|

白 语 |

彝语支 |

怒江、金沙江、澜沧江 |

|

景颇语 |

景颇语支 |

怒江 |

|

载瓦语 |

缅语支 |

怒江 |

|

基诺语 |

彝语支 |

澜沧江 |

|

桑孔语 |

彝语支 |

澜沧江 |

|

纳西语 |

彝语支 |

金沙江、澜沧江 |

|

羌语 |

羌语支 |

岷江 |

|

西夏语 |

羌语支 |

黄河 |

|

普米语 |

羌语支 |

金沙江 |

|

拉坞戎语 |

羌语支 |

大金川河 |

|

道孚语 |

羌语支 |

雅砻江 |

|

木雅语 |

羌语支 |

雅砻江 |

|

却域语 |

羌语支 |

雅砻江 |

|

贵琼语 |

羌语支 |

大渡河 |

|

扎巴语 |

羌语支 |

雅砻江 |

|

尔苏语 |

羌语支 |

大渡河 |

|

纳木兹语 |

羌语支 |

雅砻江 |

|

吕苏语 |

羌语支 |

雅砻江 |

|

史兴语 |

羌语支 |

金沙江 |

|

彝 语 |

彝语支 |

大渡河、金沙江 |

|

拉祜语 |

彝语支 |

澜沧江 |

|

哈尼语 |

彝语支 |

澜沧江 |

|

阿卡语 |

彝语支 |

澜沧江、湄公河 |

|

藏语 |

藏语支 |

雅鲁藏布江、大渡河等 |

|

仓洛门巴语 |

藏语支 |

雅鲁藏布江 |

|

墨脱门巴语 |

藏语支 |

雅鲁藏布江 |

|

白马语 |

藏语支 |

嘉陵江 |

|

嘉绒语茶堡话 |

羌语支 |

大渡河 |

从表中可以看出,藏缅语族35个语言中,分属藏语支的语言有藏语、仓洛门巴语、墨脱门巴语、白马语共4种;分属羌语支的语言有羌语、西夏语、普米语、拉坞戎语、道孚语、木雅语、却域语、贵琼语、扎巴语、尔苏语、纳木兹语、吕苏语、史兴语、嘉绒语茶堡话共14种;分属彝语支的语言有傈僳语、柔若语、白语、基诺语、桑孔语、纳西语、彝语、拉祜语、哈尼语、阿卡语共10种;分属景颇语支的有格曼语、义都语、独龙语、阿侬语、景颇语共5种,缅语支只有怒苏语和载瓦语2种。在藏羌彝走廊区域中,藏、羌、彝三个语支所使用的语言共有28种,景颇语支和缅语支语言仅为7种。如果再加上壮侗语族的傣语、孟高棉语族的佤语、布朗语、德昂语和苗瑶语族的苗语、瑶语,一共才13种。

显然,费孝通先生之所以在20世纪80年代初提出“藏羌彝走廊”这一历史—民族区域概念,也是是多年来许多其他人类学、民族学、语言学,地理学等老一辈学者长期特别关注的族群迁徙和流动的通道,而之所以称为“藏羌彝走廊”,是因为历史上活动于藏羌彝走廊地带的古代族群即在汉文史籍中称作氐、羌、夷、越、戎等各民族集团,绝大多数是今天在藏羌彝走廊地区藏缅语民族的先民,即走廊内部主要是藏语支、羌语支和彝语支民族,是以藏、彝、羌为主体的藏缅语族语言族群众活动的主要舞台,也是藏缅语族民族或族群起源、发展、融合、迁徙和分化演变的重要通道和历史区域。

以北藏南彝,中为羌的藏羌彝走廊主体区域内,藏、羌、彝无论从族群数量,还是从所使用的语言种类来说,三个民族所使用的语言在民族走廊族群语中都占有重大比重。另外,根据已故李绍明先生《藏羌彝走廊研究的回顾与前瞻》一文,[4]关于藏羌彝走廊中的人口,他做过粗略统计,大约有1000多万人,500多万是少数民族,其他是汉族。其中,藏缅语族的羌语支民族48万人,彝语支民族有293万人,藏语支民族185万,共535万人左右,其他壮侗和苗瑶语族各语支民族的人口约3万人。因此,就“藏羌彝走廊”语言交际与使用来说,藏语、羌语和彝语三个语支是走廊鲜活的语言主体,这三个语支语言在藏羌彝走廊纵横交错的古代通道中,无论是南北纵向的较多的主要通道(由南往北或由北往南),还是因为跨越几条大河大江而形成的横向的由东向西(或由西向东)通道,使用藏语、羌语和彝语三个语支的族群语言都在藏缅语族各语支的族群交际和沟通中鲜活在藏羌彝走廊区域内,藏、羌、彝语支语言也成为该走廊鲜活的民族和语言主体。

三 “藏羌彝走廊”文化域:岷江流域古遗址凸显厚重的古羌文化

在走廊中民族史及民族关系问题的研究上,传统上较为突出的问题在于过于依靠汉文典籍。由于汉文典籍与王朝的政治视角关联较强,因此汉族正史及野史都不仅仅存在着类似于萨义德(E.W.Said)所强调的“东方主义(orentalism)”现象,而且在可信度上依旧存在问题。[5]其实,古羌人在中国历史上人数众多,分布广泛,影响深远。早在3000多年前殷商的甲骨文献就已有羌人活动的记载。殷商之际,羌人就活动在我国西北的广大地区,与殷人和周人的关系密切,他们是华夏族的重要组成部分。从殷商起,就有大量的羌人融合入汉文化当中,以后的历代也如此。春秋战国时期,河湟地区的羌人迫于秦国军事压力,从公元钱4世纪秦献公时,他们当中的一部分开始想西南迁徙,经过相当长的的一段时间,迁徙到岷江上游、大渡河流域、雅砻江流域,以致青藏高原和云贵高原的广大地区,也就是我们今天称之为六江流域即藏羌彝走廊的广大地区,而留下的或迁者迁徙移到中原的羌人见过漫长的岁月,已融入中原汉文化体系中。

历史文献记载、考古发掘文物、现代生物遗传研究、人类学、民族学等多方面已经都证明:羌族的先祖在上古时期在中国广泛地区起源,逐渐形成汉藏语系民族华夏族的重要组成部分并成为建立中国第一个王朝--夏朝的主要民族。而另一部分化为藏缅语族各民族的先祖。从商代甲骨文以来的文字记载可见周族与羌族联姻成就了周朝使古羌族进一步华夏化。而到秦汉之后的汉化进程更加迅速,仅在青藏高原、四川西部、南部、攀西和云南大部保留有古羌后裔。[6]因此,费孝通先生说:“羌人在中华民族形成过程中起的作用似乎和汉人刚好相反。汉族是以接纳为主日益壮大的,羌族却以供应为主,壮大了别的民族,很多民族包括汉族在内从羌人中得到了血液”[7]

根据文献记载内容和考古发掘成果表明,在构成藏羌彝走廊的六条南北流向的大河水系中,岷江上游占居极其重要的地位。[8]在以藏、羌、彝为主体的“藏羌彝走廊”多元文化积淀中,分布在岷江中上游的古藏、古羌文化是岷江流域多元共生文化的典型代表,除古藏文化外,古羌文化在藏羌彝走廊文化域中所鲜活的有关考古实证日渐凸现。

藏羌彝走廊的考古发掘自北向南,有较多的新石器文化、走廊中的石棺葬文化的发掘和研究。在岷涪江上游的茂县牟托墓葬、[9]理县的佳山墓葬[10]、汶川姜维城遗址、丹巴中路遗址、汉源狮子山遗址、茂县县城附近的营盘山遗址,以及岷江上游其他地区发现的距今6000年的波西遗址、和距今4500年的沙乌都遗址等都引发了考古学及人类学的极大兴趣。特别是2003年成都市文物考古研究所对茂县县城附近的史前遗址———营盘山遗址的考古发掘证明:距今5500至5000年的营盘山遗址,不仅代表了5000多年前的整个长江上游地区文化发展的最高水准,比距今3500—3200年的三星堆和金沙遗址提前了2000年,证明了巴蜀文明的源头可能在岷江的上游,而且将阿坝州、甚至是整个四川文明的历史上溯至6000年前。

营盘山遗址发掘总面积达15万平方米,发现的新石器时代遗迹包括房屋基址9座、墓葬及殉人坑8座、窑址4座、灰坑140余个、灰沟及灶坑13座等。个别灰坑内涂有鲜红色颜料的石块,其成分以汞的氧化物(即朱砂)为主,这是目前国内发现的时代最早的人工使用朱砂的现象。与此同时,营盘山遗址出土的陶器、玉器、石器、骨器、蚌器等类遗物总数达近万件。其中包括四川地区发现的年代最早的陶质雕塑艺术品,出土的彩陶器数量也为四川之最。此外还发现了长江上游地区最早及规模最大的陶窑址,同时在这个15万平方米的遗址内发现了近6万座规格各异的石棺葬,规模属国内罕见。在营盘山遗址周围发现了数十处时代相近或略有差异的中小型聚落遗址,大致分布在四川松潘县、黑水县、茂县、理县、汶川县境内岷江及其支流两岸的河谷台地上,它们共同构成了新石器时代晚期的大型遗址群,这是长江上游地区目前发现的面积最大、时代最早、文化内涵最为丰富的大型中心聚落,它代表了5000年前整个长江上游地区文化发展的最高水准。这些史前文化遗址都集中分布在今天羌族主要分布区域的核心地带。陈剑等先生认为“营盘山遗址发现的下压奠基人牲坑的广场性质遗迹、各种类型的房址、陶窑、灶坑等现象,出土了陶质雕塑人面像等大量高规格的遗物,初步确认营盘山遗址是岷江上游地区的一处大型中心聚落,也是藏羌彝走廊五千年前的区域文化中心,其周围还分布有十余处中小型遗址。以营盘山遗址为代表的遗存是岷江上游地区一种新发现的以具有自身特色的本土文化因素为主体成分,同时吸收了多种外来文化因素的地方文化类型。”因此,我国著名的民族学家李绍明先生《藏羌彝走廊研究的回顾与前瞻》中提到:“距今5000多年的茂县营盘山遗址与汶川姜维城遗址、丹巴中路遗址、汉源狮子山遗址都出土了西北马家窑文化彩陶,应为同一文化传播的结果。”[11]这些史前文化遗址很大程度上凸显了从西北南下的古羌人,在从北往南或从南往北的漫长而迂回的不断迁徙过程中,创造了以岷江上游为核心、并遍及大渡河流域、雅砻江流域,以致青藏高原和云贵高原的广大地区的厚重氐羌文化。

另外,从氐羌系民族的原始宗教来看,藏羌彝走廊中的民族,如羌族、彝族、纳西族和藏族,其传统文化的核心是:羌族的释比文化[12]、彝族的毕摩文化、纳西族的东巴文化以及藏族的苯教文化,其类型是大致相同的。首先,他们的经文主要叙述文体(或叙事体),其叙事文体的类型和结构极其类似。如羌族的“释比经典”的文体基本上是韵文叙事体,包括了史诗、神话、传说、故事等,彝族的大量的毕摩经文以及纳西族的东巴经也是史诗、神话、说、故事等文体,内容上也非常相似,有创世史、战争史、敬神,驱邪、婚丧等。其次,羌族的释比文化、彝族的毕摩文化、纳西族的东巴文化以及藏族的苯教文化,他们都和相关的宗教文化联系在一起的,所反映的都是以崇拜祖先为核心的“天、地、人”三位一体原始宗教信仰理念,突出的主题都是祭天、祭地、祭祖,祭祖其实就是通过祭天、祭地,以求得祖先神、天神、地神护佑下达到天地人三维和谐共处的原始宗教信仰。表达的宗教观念是非常相似的,反映出藏羌彝走廊藏缅语族中很多民族共同思想文化特征。

结 语

在藏羌彝走廊诸多文化域中,以藏文化为代表的岷江上游文化,以羌族文化为代表的岷江中上游文化和以彝族文化为代表的岷江下游,金沙江中上游文化在整个藏羌彝走廊中尤为凸显。我们通过藏羌彝走廊的民族历史文化生态的分布域、语言域和文化域,即藏羌彝走廊多民族活态分布与多元民族活态文化、藏、羌、彝语支是走廊鲜活的语言主体和岷江流域古遗址凸显厚重的古羌文化的个案展示,我们认为在构成藏羌彝走廊的六条南北流向的大河水系中,岷江上游占居极其重要的地位。在以藏、羌、彝为主体的“藏羌彝走廊”多元文化积淀中,分布在岷江中上游的古藏、古羌文化是岷江流域多元共生文化的典型代表,除古藏文化外,古羌文化在藏羌彝走廊文化域中所鲜活的民族文化是十分厚重的,同时在有关史前遗址考古实证上,古羌文化在藏羌彝走廊诸多文化所显现的重要位置日渐凸现。古羌文化在藏羌彝走廊文化域中所鲜活的有关民族学、考古学、语言学、宗教学等诸多方面至今活显的文化“基因”已经得以实证:无论从多元的文化角度,还是从具体的民族学视角,古羌文化作为藏羌彝走廊的重要文化积淀之一,羌族文化作为藏羌彝走廊文化的最重要组成,从丰富和发展学术的客观视角说,当前,国家在一带一路大区域发展战略中,明确地将费孝通先生最早提出的“藏彝走廊”界定并统称为藏羌彝走廊是最符合一带一路文化区域历史发展特征的,从文化区域的自然分布与历史发展源流特征而已,也是最为妥切的。

参考文献

陈 剑、陈学志、范有刚、蔡青:《营盘山遗址——藏羌彝走廊史前区域文化中心》,《阿坝师范高等专科学校学报》2005年第1期。

费孝通:《关于我国民族的识别问题》,《民族研究文集》,民族出版社,1988年。

费孝通:《中华民族多元一体格局》,中央民族大学出版社,1999年,第28页。

李绍明:《藏羌彝走廊民族历史文化》,袁晓文主编,民族出版社,2008年。

李绍明:《藏羌彝走廊研究的回顾与前瞻》,《藏羌彝走廊专题会议论文集》,四川民省民族研究所编印,2008年。

李绍明:《六江流域民族考察述评》,西南民族大学学报(人文社科版),1986年第1期。

李先登、杨英:《四川牟托石棺墓的初步研究》,《中国历史博物馆馆刊》1998年第1期。

李星星:《李星星论藏羌彝走廊》,袁晓文主编,民族出版社,

马长寿著,周伟洲编:《马长寿民族学论集》,人民出版社,2003年。

石 硕:《青藏高原东缘的古代文明》,《藏羌彝走廊研究丛书),四川出版集团、川人民出版社

石硕主编,《藏羌彝走廊:历史与文化》(论文集),四川人民出版社,2005年。

石泰安著,耿昇译,王尧校:《川甘青走廊古部落》,四川民族出版社,1992年。

孙宏开:《羌语支在汉藏语系中的历史地位》,云南民族大学学报(哲学社会科学版),2011第6。

王明珂:《华夏边缘——历史记忆与族群认同》,允晨文化实业股份有限公司(台北),1997年。

王明珂:《羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究》,中华书局,2008年。

王铭铭》《藏羌彝走廊与人类学的再构思》,社会科学文献出版社,2008年。

袁晓文、李锦主编:《藏羌彝走廊东部边缘族群互动与发展》(论文集),民族出版社,2006年。石硕主编:《藏羌彝走廊:文明起源与历史源流》,四川人民出版社,2009年。

袁晓文主编:《藏羌彝走廊:文化多样性、族际互动与发展》(下),民族出版社,2010年。

张 曦:《藏羌彝走廊的研究路径》,载《西北民族研究》2012年3期。

张振刚、何锟宇、郑漫丽:《关于理县佳山石棺葬墓群的两个问题》,《江汉考古》2011年第1期。

中国西南民族研究学会编:《西南民族研究》,四川民族出版社,1983年。

[1] 普忠良:《藏羌彝走廊文化域中的羌文化刍议》,载《阿坝师范高等专科学校学报》2013年第3期。

[2] 李星星的《藏羌彝走廊的地理范围及藏缅语族族群活动的假说》提出了两个假说:(1)古藏缅语族母体发生分化前的原始区域在走廊数条河流的源头以上地区;(2)选择不同的通道南下导致母体分化、不同语支语言的产生乃至不同民族的出现。

[3] 转引自张 曦:《藏羌彝走廊的研究路径》,载《西北民族研究》2012年3期。四川藏族语言分布图由松冈正子作图,张曦翻译凡例、转换为中文字体)

[4] 李绍明:《藏羌彝走廊研究的回顾与前瞻》,《藏羌彝走廊专题会议论文集》,四川民省民族研究所编印,2008年。

[5] 张 曦:《藏羌彝走廊的研究路径》,载《西北民族研究》2012年3期。

[6] 唐代吐蕃的兴起和东进,青藏高原和四川西部的多数在元明清之际基本融合于吐蕃后裔形成了一个新的民族--藏族。分布于四川南部、攀西地区和云南等地的则与其他族群融合形成了彝族、纳西、白族、傈僳等彝缅语族各民族。

[7] 费孝通:《中华民族多元一体格局》,中央民族大学出版社,1999年,第28页。

[8] 陈剑、陈学志、范有刚、蔡青:《营盘山遗址--藏羌彝走廊史前区域文化中心》,《阿坝师范高等专科学校学报》2005年第1期。

[9] 李先登、杨英《四川牟托石棺墓的初步研究》,《中国历史博物馆馆刊》1998年第1期。

[10] 张振刚、何锟宇、郑漫丽《关于理县佳山石棺葬墓群的两个问题》,《江汉考古》2011年第1期。

[11] 李绍明:《藏羌彝走廊研究的回顾与前瞻》,《藏羌彝走廊专题会议论文集》,四川民省民族研究所编印,2008年。

[12] 陈兴龙、陈安强:《论羌族及其释比文化研究的意义》,载《藏羌彝走廊:文化多样性、族际互动与发展》(下),袁晓文主编,民族出版社,2010年,第624页。